本报记者 杨金丽 魏志广 本报通讯员 杨可新 摄影报道

春夏之交,在海兴县老干部局院内,一位满头华发的老人,披着一身阳光,步履矫健地走了进来。他叫王治国,71岁,王树国的二哥。

王治国说,平生他有两大骄傲,一是父母,二是三弟王树国。作为福耀科技大学的校长,当代教育家王树国被人们亲切地誉为“宝藏校长”。

“三弟能有今天的成绩,和他自己的努力分不开,但也离不开父母的言传身教。尤其是三弟的家国情怀,更是和父母直接有关。”王治国说。

不惧怕困难,源自父亲王福芹

曾有人问王树国最大的优点是什么,他想了想说是不惧怕困难,并说这一点主要源自父亲王福芹:“父亲14岁参加革命,把自己的一生都献给了党的事业。他经历过很多坎坷,但从来没有因为任何事情改变自己的信仰。就我自己来说,不管多么难多么苦,就只有一个信念,加把油、往前走,我从来都认为,希望就在眼前。”

海兴方面提供的资料显示,王福芹出生在献县临河乡西镇村,3岁就没了娘。他和父亲及哥哥艰苦度日,困境中懂得了感恩,养成了坚强刚毅的性格。

1940年8月,年仅14岁的王福芹加入中国共产党,成为献县抗日民主政府公安局的一名交通员,在献县、泊头、南皮一带参加了反“扫荡”、破坏敌人交通设施、袭扰鬼子据点、策反汉奸队等一系列抗日活动。

别看年纪小,王福芹却聪明机智,胆大心细。1942年初秋,在一次锄奸活动中,他以分烟为名,巧妙甩掉汉奸头子带来的3个随从,又当机立断,关上大门,来了个瓮中捉鳖,为锄奸行动立下首功。

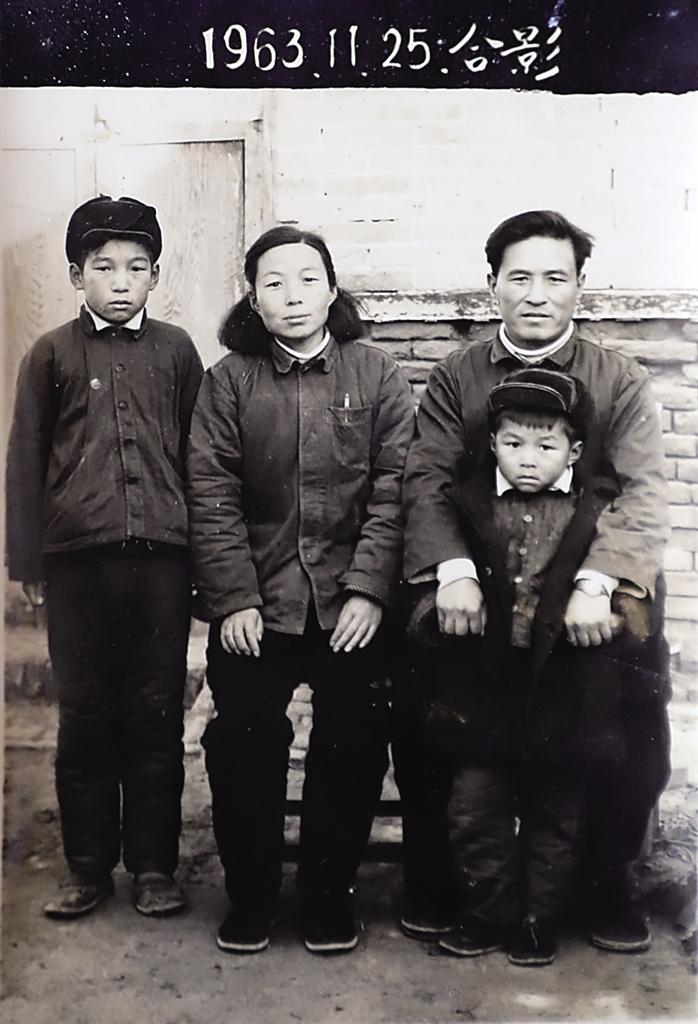

革命年代,他与一起参加抗日工作的张润波相识相恋,组成了家庭。新中国成立后,王福芹来到盐山工作,后担任盐山县赵毛陶公社书记。他们也举家搬来此地。王治国和王树国都出生在这期间。

1965年海兴建县,王福芹调任海兴县辛集公社书记。为了让老百姓过上好日子,他顶着各方压力,历经千辛万苦,终于使辛集有了自己的机窑厂,带领大家进行农业生产设施建设,让当地老百姓受益几十年。

“你打算怎么做一个对国家有用的人?”

王治国兄弟4人,他行二,比王树国大5岁。那时,父母要外出工作,没有时间照顾三四岁的王树国,就让正上小学的王治国领着他去上学。

王树国在教室里不哭不闹,听得认认真真。老师偶然提问,他都能回答正确。旁听了3年,王树国正式上学。他的成绩在学校一直数一数二。

1973年,王树国高中毕业。那时,他的两个哥哥已先后参军。在母亲的鼓励下,王树国踏上了下乡之路。临行时,母亲正生病。她告诉儿子:“入党以后再回来见我。”

王树国下乡的地方是海兴县孔庄子农场。一次挖猪圈,他把手弄伤了,当时什么也没说,忍痛继续干活儿。后来手部感染,被发现后送医,大夫说,再不治就要截肢了。所幸治疗及时,手保住了。

农场的日子非常艰苦,饶是如此,王树国也从未间断学习。“那时,我每个月都要写一篇作文给之前的班主任审阅。我也不知道为什么要这样做,只是潜意识里有一个声音在不断鞭策自己:不要浪费光阴,要用有限的时间多学习、多读书,不辜负母亲的期望。”王树国说。

从农场到油田,临行前,17岁的王树国只对母亲说了一句话:“入党以后,我就回来看您。”

那时,正是王福芹一家的至暗时刻:王福芹被划为右派,家人也跟着受牵连……无论何时,王福芹和妻子都坚信党,坚信终有拨云见日的一天。受父母影响,王树国拼命工作。他说:“我觉得如果不是党员,都无颜回去见父母。”

1年零3个月后,王树国如愿加入中国共产党。他第一时间写信告诉了母亲这个好消息。“母亲特别开心,她问我的第一句话是,你打算怎么做一个对国家有用的人?”

1977年,王树国走进高考考场,并以优异的成绩被哈工大录取,踏上了新的人生征程。

家国情怀,来自父母言传身教

平反后,王福芹先后担任海兴县副县长、县政协主席。离休后,每年县领导来慰问,他都为海兴的发展建言献策。而对于组织上送来的慰问金、慰问品,他一概不留,都交到县老干部局,说:“送给那些比我困难的同志吧!这些钱和东西就算一名老党员的心意吧!”

在王治国眼里,父亲正直无私,从不搞特殊。记忆最深的两件事都和车有关。一是王治国在小山乡工作时,一次下班途中,正赶上司机开车带父亲回县城,看见他后停下车,想顺路带他一起走。父亲却阻止说:“公车哪能私用?”最终也没带他。二是父亲年老住院,出院时,身体还很虚弱,走不了路,他想找辆车接父亲回家。父亲说:“都离休了,别麻烦公家了。”他说:“我找同事帮忙,总行吧!”父亲说:“你同事的车不也是公家的吗?我不坐!”最终,他自己花钱租了辆面包车,才把父亲接回家。

王治国退休前在海兴县公安局工作。一次,他和父亲谈起抓捕犯罪嫌疑人时,自己在沟里趴了整整一夜。父亲说:“这算什么?当年我打鬼子,在沟里一趴就是5天!”

走进大学、出国深造、成为高校校长、当选全国人大代表……王树国越来越忙。渐渐老去的父母也偶发感慨:“你怎么离我们越来越远了?不过,能做对国家有用的人就好!”

“父母从来没和我说过,将来你要多挣钱、过好日子。父母总是问我,有什么收获,能为国家做什么事情。”王树国说。

王治国说,小时候,他从没穿过新衣服。一次,自己忍不住抱怨。母亲说:“你看我穿的什么?”一句话,让他再也没了怨言。

磕破了的碗舍不得扔,几次搬家都捎着;孩子们穿的衣服上,补丁摞补丁;母亲经常帮助别人,可搬家需要帮手时,却不愿意麻烦别人,自己带着孩子们用小推车一车车地拉……

他们教给孩子的是家国大义,信念的火种;是遇到困难,挺起腰杆,绝不低头;是不去讲究吃什么穿什么,也不去计较个人荣辱得失,而是在更重要的事情上专注用心。比如,王树国心心念念的国家、教育、科研。

“父母的言传身教早已渗透到我的骨血里,伴随我一生。”在西安交大时,王树国曾在一次采访中提及自己的父母。他说,父母虽然不在了,留在他印象里最深刻的话仍然是“工作做得怎么样、有什么新的业绩”。

这句话,也许就是王树国一直以来不竭的动力。