本报记者 杨金丽 摄影报道

“军马站村有一位98岁的老人,在国立一中读过书!”

5月2日,得知这一信息后,我们马上赶到沧县李天木镇军马站村,通过老人的侄子戴志军,找到了戴境章。

老人戴着一副眼镜,面容清癯,腰身挺直,目光和善。他耳不聋、眼不花,记忆力好,人淡如菊,言谈中难掩知识分子的风骨。说起在国立一中读书的故事,老人好像回到了曾经的岁月,深邃的眸子里,仿佛投射着历史的影子。

逃亡南下考上国立一中

戴境章原名戴其蓉。境章这名字,是他在当时的沧县县立牛市街小学上学时,校长姜苹给他取的。姜先生说:“其蓉像个女孩儿名,叫境章吧!”境章的寓意是什么?先生当时没有多说。他用了一生的长度,才咂摸出这个名字的深意。

1942年的中国,狼烟遍地,民不聊生。在日本人的占领下,沧县县城笼罩在白色恐怖中。戴境章的堂兄戴其萼,是早期共产党员。戴其萼和戴家三兄弟投笔从戎,先后奔赴抗日战场。那一年,戴境章16岁,在沧县师范学校附中读书。他再也坐不住了,怀着“再也不当亡国奴”的想法,他悄悄跑出了学校,逃离了日本兵把守下的县城,来不及回家告别母亲,就扒上了南下的火车,一路颠沛流离,辗转来到了河南洛阳。

当时,河北省流亡政府驻在洛阳。为收容河北省沦陷区的青年学生,省教育厅专门成立了青年招待所。1942年秋,国立一中来洛阳招插班生,戴境章幸运地考上了。他和同时被录取的3名同学翻山越岭,徒步300多公里,来到大山深处的淅川,一路打听找到了心向往之的国立一中。

到了学校,一路的辛苦和疲惫一扫而光。“学校在牛尾山下,淅水河畔,环境很美。这里都是河北的师生,感觉特别亲切。”戴境章说,眼眸中闪烁着欣喜振奋的光,仿佛回到了81年前。

不敷衍、强体魄、学本领

戴境章被分到国立一中初中部23班。班主任孙老师博学仁厚,对学生很好。师生们大多远离故乡和亲人,相同的境遇,让他们亲如家人。放假时,孙老师会让学生去家里玩儿。

戴境章在这里感受最强烈的有两点,一是学校注重学生体质训练,二是老师们的教学水平很高。

每天早晨6点,是学校的早操时间。高中部以军训标准训练,初中部按童子军标准训练,要求都很严格。学生们吃不好,住宿条件也很差,学习的劲头却很足。回首往事,戴境章念念不忘校园优美的自然环境:“学校外边就是淅水。夏天,我们去那游泳。水里的鱼儿特别淘气,会咬我们的脚趾。”老人说着,双脚轻轻摆动,好像他又踏进了淅水,那80年前的鱼儿又咬住了他的脚趾。

采访中,老人不止一次地提到国立一中老师们教学水平高,而且各有特色。印象最深的是数学老师,每次上课,他都用吟唱的方式教学,课堂气氛活跃又轻松。戴境章眼界大开,学习的兴趣更浓了。

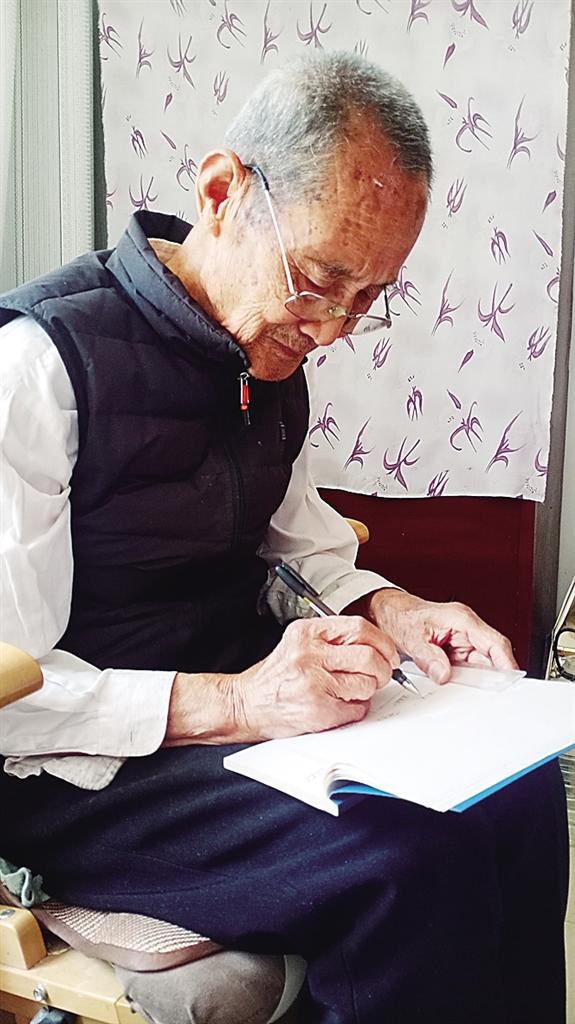

在我们的恳请下,老人画起了国立一中校址图。98岁了,老人握笔的手重若千斤,一笔一画却写得工工整整。写完,再看,核实无误后,才递到我们手中。

老人说,国立一中的校训是不敷衍、不作弊,这影响了他一生。

知识分子风骨

虽身处乡村,戴境章身上却有知识分子的风骨。他不卑不亢、谦谦有礼、多才多艺,98岁了,还在侍弄花草。在报纸上看到国立一中的报道后,老人迫不及待地让家人联系记者,并坚持站在门口等候。

采访中,一起前来的国立一中历史研究者李永翔,讲了他知道的一件事:一天,国立一中涌进一群乡民,吵吵着说学生们偷掰了玉米,向校方讨说法。正在师生们不知如何应对时,校长杨玉如走上来说:“孩子们远离家乡,流亡到河南求学。我们没有管教好孩子,才会发生这样的事情。这是学校的责任,是校长的责任。”说着,他撩起长衫,双膝跪地,当场致歉。

戴境章说,男生们还真干过摘红薯秧子、掰玉米的事情。这件事在学生中影响很大,他们从此再也没偷掰过玉米。杨校长的形象,也深深刻在他的心中。之后,国立一中敞开校门,招收当地孩子入学,还派师生组成宣传队,到淅川各地进行抗日宣传。

“学校常办晚会,节目都是同学们自编自演的。”老人说着,唱起了歌曲《朱大嫂送鸡蛋》。一曲唱罢,老人说:“这是一首宣传抗战的歌曲。每次演唱时,演员在台上唱,我们在台下和,大家群情激昂,都盼着早日学好本领、抗击日寇、报效国家。

1944年底,戴境章参加了青年远征军,来到抗战前线。这一年,他18岁,刚考上高中不久。很快,抗战烽火蔓延到淅川,国立一中不得不西迁至陕西城固。“那时,很多男生参军,女生去了剧团。跟随学校西迁的,只有部分学生。”戴境章说。

为母亲再洒一把泪

1948年10月,戴境章所在部队在沈阳投诚。从此,他加入中国人民解放军,跟随部队南征北战,最终迎来了新中国的成立。

直到这时,他才有机会给老家写信。离开家乡时,他16岁,如今已20岁出头。父亲去世早,离开家乡时,他匆匆南下,顾不上和母亲告别。几年时光,音信隔断,恍如隔世。这些年他迫切想知道母亲的消息。

兄弟回信说:“母亲安好,勿念。”他更沉不住气了。当即找首长,表示要回乡看望老母。恰好当时部队可以转业,他立即申请转业回家乡工作。首长让他深思熟虑,他说:“这些年没有床前尽孝,为了老母亲,值!”

当他风尘仆仆、满怀期待地回来,推开家门,却空无一人——母亲已经去世了。那种悲痛和跌落至冰点的感觉,让他痛彻心肺,至今想来,都忍不住痛哭失声。

那是整个采访中他唯一的一次哭泣。战乱逃亡、颠沛流离,没有让他掉泪。98岁,几乎看淡一切的他,把眼泪留给了母亲。

1952年,他以教师的身份,出现在军马站小学的校园中。1956年,他被调到风化店中学,先当教师、后做校长,教书育人36年,托举着一代代学子、教师的成长,活成了小时候牛市街小学姜苹校长为他取名时期许的样子。