“‘山有扶苏,隰有荷华’短短八个字,便将一幅美景呈现在我们脑海中……”5月24日,沧县风化店乡望海寺小学老师高召霞一边带领学生们吟诵《诗经·国风》,一边指导大家用手中的画笔将《诗经》中描述的景物绘在扇面上。如今,“画”《诗经》已经成为该校课后延时课堂上,同学们非常喜爱的环节。

“‘荷华’即指‘荷花’。大家想象一下文章的意境,如何才能突出荷花的美艳呢?同学们在下笔时,需格外留意颜色的运用,注重明暗的对比。”高召霞说,自己用“画”《诗经》的方式教学生们学习《诗经》已经半年有余,这种方式具有极强的代入感、参与感,代替了过往死记硬背的方法,深受学生们喜爱。

“我从小就喜欢《诗经》,上大学时更是反复研读。因为有美术功底,闲暇时我还会按自己的理解,将《诗经》中故事、美景绘在纸上,慢慢欣赏。”高召霞说,去年秋天,沧县教育部门组织县里多所学校的教师,精选《诗经》部分内容,制作适合小学生阅读的《诗经》校园读本,她有幸参与其中,与《诗经》再续“前缘”。

历时3个月的时间,高召霞和其他老师在《诗经》收录的几百首诗歌中精心筛选,将许多以歌颂友情、赞美大好河山等为主要内容的篇章整理出来,终于整合成了这本小学生校本。

回到学校,高召霞率先带着高年级的学生们学习。但是,新问题也随之而来。高召霞说,有一次,她教孩子们学习“呦呦鹿鸣,食野之苹”等《诗经》中的名句,虽然同学们将诗句背得滚瓜烂熟,但是一些人却对诗意不是很了解。见状,她拿起粉笔,在黑板上画了一幅白鹿觅食怡然自得的黑板画。

“当时,学生们面向黑板,眼睛瞪得很大,似乎一下子就感悟到了《诗经》要传递给人的那份恬静与美好。那一刻,我也意识到,这个方法不错。”高召霞说,从那以后,她就天天琢磨,希望能用绘画的方式帮助学生更好地读懂《诗经》,体会《诗经》的魅力。

此后,高召霞整理出《诗经》中涉及的150余种鸟兽鱼虫、草木果蔬,并琢磨它们的最佳表现形式。她根据不同诗歌的内容和意境,让学生们自由发挥想象力和创造力,和学生们一起开启了“画”《诗经》的新旅程。

高召霞说,一丛青草、一束鲜花、一捧清泉都蕴含着无穷诗意。如果学生们用自己的巧手,“画”出《诗经》里的美,就一定会更深刻地领会到《诗经》的内涵。果不其然,很多“画”《诗经》的同学表示:“越画越喜欢,越画越想读”。

“我在读‘桃之夭夭,灼灼其华’的时候就一直在想,桃花应该长什么样子,应该如何画出来。”5年级的学生孙逸飞说,“读《诗经》时,我画了十几幅形态各异的桃花,有含苞待放的,有娇艳盛开的,朵朵俏丽娇媚,又不尽相同。可我最爱的还是这幅,粉红色的桃花挂满枝头,既有淡淡的羞涩,又有热烈的激情,随风摇曳,尽显婀娜。”

一天,二年级的学生孙婧轩找到高召霞,她说:“老师,我特别喜欢吃葚子,我想知道《诗经》是如何描写葚子的?我想把它画出来。”于是,高召霞一边把“桑之未落,其叶沃若”“于嗟鸠兮,无食桑葚”的故事讲给她听,一边教她画和桑葚有关的诗词描述的场景。

此后,“画”《诗经》不仅在高年级普及,就连校内幼儿园的孩子们,也能随时随地背上几句、画上几笔。

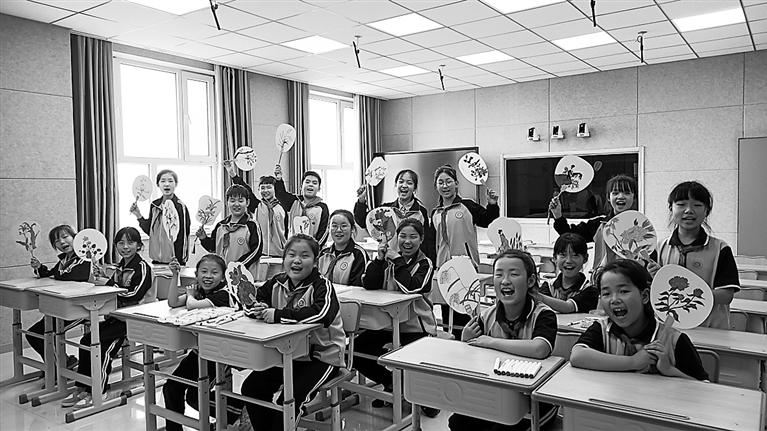

为了提升学生们学习《诗经》的兴趣,刚一入夏,高召霞又为学生们买来了空白扇面,让学生们试着将《诗经》描绘的人与景画在团扇上。

“有的学生喜欢‘蒹葭苍苍,白露为霜’的唯美,就画出了摇曳生姿的芦苇荡;有的学生喜欢‘呦呦鹿鸣,食野之苹’的惬意,就画出了活泼灵动的梅花鹿;有的学生喜欢‘所谓伊人,在水一方’的美好,就画出了亭亭玉立的窈窕淑女……”高召霞说,大家将自己对《诗经》的理解画出来,诗经文化也潜移默化地种在了他们心里。