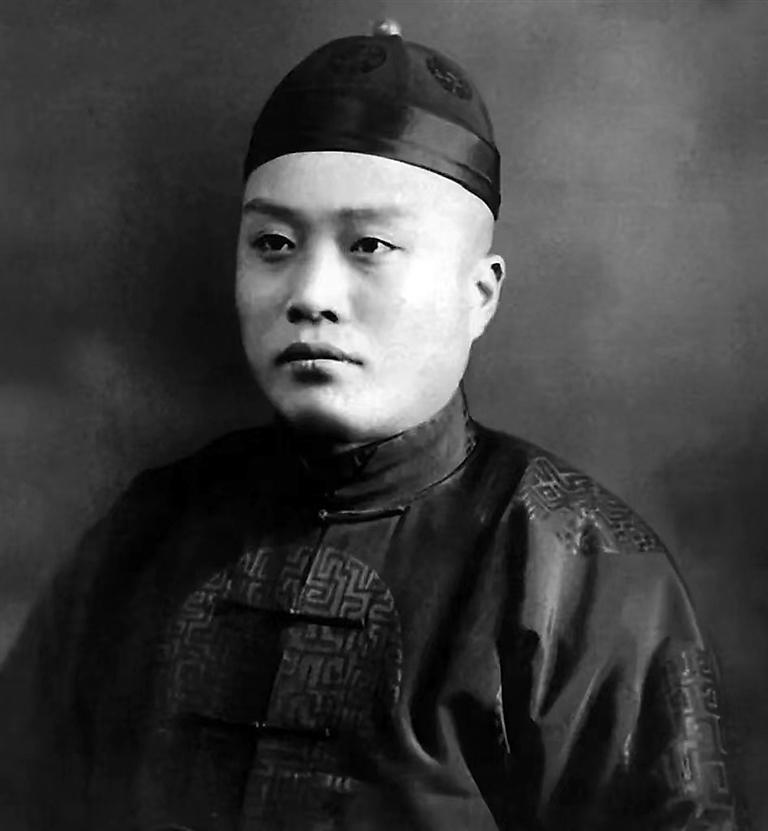

1904年,33岁的肃宁人刘春霖金殿夺魁,一鸣惊人。120年过去了,关于这位“末代状元”的才情、书法、民族气节仍在传颂弘扬。

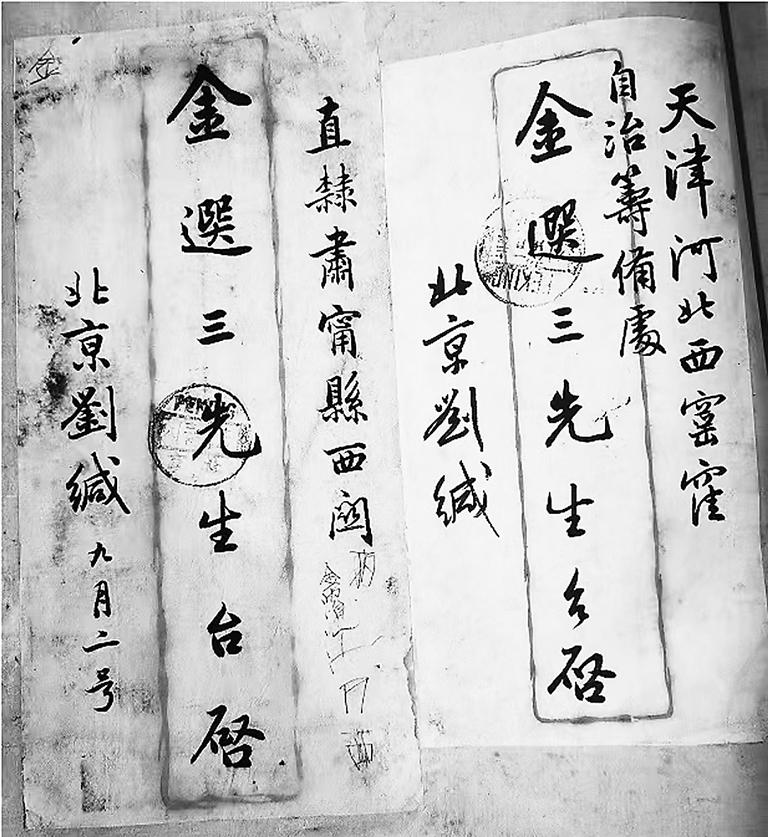

在肃宁县文保所里,珍藏着十几封刘春霖的书信原件,这些书信都是写给同一人的,他叫金选三。

金选三是谁?他和刘春霖是什么关系?刘春霖为何频频与他书信往来?

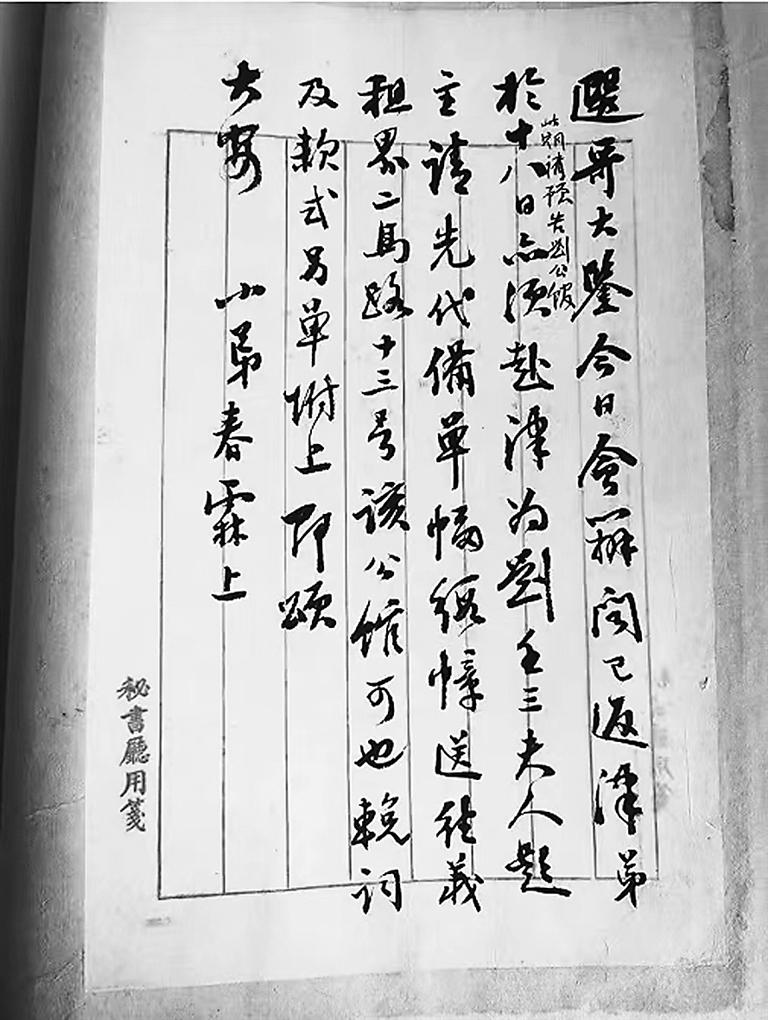

这些年,肃宁县文保所的工作人员以及文史爱好者们在史海里不断打捞、多番走访知情人,终于了解到,当年刘春霖写给金选三的信件不下40封,短的几十个字,长则两百余字,通信时间集中在1920年到1933年之间。这些信件,有对时局、社会发展的探讨,也有二人互相勉励的话语,字里行间流露着真挚的友情、深厚的家国情。

金选三为何人?

金选三名叫金铨,肃宁县王街村人,生于清同治二年(1863年)。他天资聪颖,刻苦攻读,二十几岁中秀才,是当时肃宁县有名的士绅学者。

清政府设自治研究所时,由所辖县推荐阅历多、有声望的士绅到研究所学习。肃宁县推荐的便是金选三。从那学习毕业后,他回到肃宁任县教育科长。

1906年,县翊经书院改建为小学,学校大厅由刘春霖亲笔书写楹联:“天开新学界,地嬗古儒风”。第一任校长由金选三兼任,他标新立异,除教授经典国学外,还增设西学,提倡内外兼修。课程不仅传授文化知识,还注重对学生进行体格训练,以此培养他们的综合素质。清末民初时期,这所学校为肃宁培养了很多人才。

金选三才华横溢,与友人创建诗社,时常吟诗作赋,切磋诗词和书画艺术。

这些都是他受刘春霖赏识的原因。

民国初年,肃宁有位大孝子叫郭鸿海,性情敦厚耿直,为人谦恭。郭鸿海自幼家贫,以卖水为业。虽然生活拮据,仍用辛苦挣来的钱孝敬父母。他给年迈的父母洗脸、洗脚、梳头、端便盆,多年如一日,从不倦怠,名传乡里,有口皆碑。一次,金选三、孔陶之等肃宁绅士慕名到郭鸿海家,看到一家人正在吃饭,郭鸿海吃着糠窝窝,两位老人却吃着包子,他们大为感动,慨然说道:“真孝子也。”他们当即掏出银圆资助,还联名为郭鸿海写了封举荐信。时任肃宁县县长高玉田,对他们的举荐十分重视,随即把郭鸿海的孝行层层上报。

1919年冬,中华民国总统徐世昌发布褒扬令,题写“至性过人”的匾额,还赠给他银质奖章。后来,金选三和数十位肃宁文化界的知名人士特意编写了歌颂郭鸿海孝行的诗文集《郭鸿海孝行录》,刊刻传世。其中,《赠郭孝子鸿海七言古诗》便是金选三所写。

而且,在他的倡议下,肃宁县城还立了一座孝子牌坊。直至20世纪60年代,这座孝子坊还在。

1920年,金选三任肃宁县劝学所所长,职务相当于现在的县教育局局长。

人生难得一知己

金选三比刘春霖大9岁,所以他在与金选三的通信中多称其为“选哥”。同是肃宁人,又都爱好文化,他们早年便已相识,互相仰慕,是无话不谈的好友。

据传,金选三家道殷实,当年,刘春霖兄弟赶考,金家曾给予资助。刘春霖高中状元后,金选三追随多年,他对这位兄长也多有提携照拂。久而久之,金选三就成了刘春霖的心腹和得力助手。

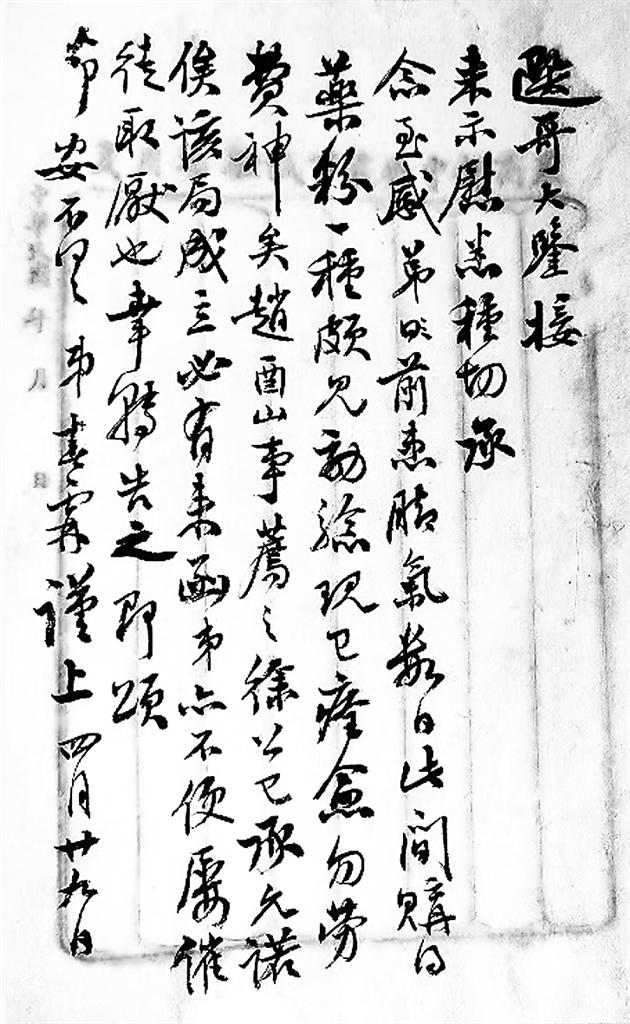

清末,层出不穷的新思想激发了人们的兴学热情,废科举、兴新学,如潮水一般席卷了全国各地,大中小学堂,如雨后春笋般破土而出。刘春霖非常重视教育,力主兴办学堂,在他办学期间,曾多次邀请有丰富教育经验的金选三襄助。他在给金选三的一封便笺中写道:“选兄鉴:兹为并校事拟合集诸生讲话,王少泉先生亦欲相见一谈,望速即转告诸生齐集理化堂为要……”从便笺的表述上来看,当时刘春霖、金选三在某所学校同时从事管理工作。

1909年,刘春霖任直隶高等学堂监督,随后举荐金选三任直隶高等学堂监学。金选三任职后不负众望,学校的教学质量有了显著提高。

1913年,刘春霖接管直隶书局,邀金选三出面帮助打理。书局开办不久,就红火起来。后来,他利用北京直隶书局、保定直隶书局、天津直隶书局发行陈独秀主编的进步书刊《新青年》杂志,金选三也参与了书刊的发行。可见,对于进步思想,他们步调一致。

1921年,刘春霖任直隶省自治筹备处处长。当时,直隶省省会在天津,自治筹备处也设在天津,而刘春霖家住北京。那几年,他常往返于京津之间。

刘春霖任自治筹备处处长后,把金选三也调到了天津直隶省自治筹备处,任事务科科长。肃宁县文保所保存的这批书信,大多写于这段时期,收信地址多是“天津河北西窑洼自治筹备处”。

由于刘春霖常住北京,天津的事情或来往应酬经常会让金选三出面处理。比如朋友的婚礼、丧事、寿诞,书札中可以看出。他也经常去天津小住,与金选三、徐世昌等文人雅士喝茶论道,赋诗吟赋、畅叙幽情。

他们都是才华横溢的才子,因彼此欣赏信任,成为惺惺相惜的知己。

书信里的情怀

1933年,黄河流域遭遇洪灾,刘春霖积极救灾,同段绳武、谷钟秀等人成立了“河北省移民协会”。奔走忙碌其间,幸好有金选三在旁,协助他设粥棚、组织动员、安置灾民。

1931年,时任肃宁县县长的陈诵洛力主编修肃宁县志。县里聘请了文人雅士成立编纂县志局,金选三才情品德兼具,在刘春霖的力荐下,任县志局局长。

刘春霖对编写县志也极为关注,时常给金选三等人写信,提供资料,并亲自审阅初稿,进行修改。修志人员因缺乏经验,有时也向他请教,他都回信给予指导。

那时,刘春霖已上年纪,即使书写不便,他也亲自为县志撰稿,摘录历史资料。在写给金选三的一封信中,他说:“荣领志局,钦慰无似。知人则哲,陈公有焉,可为吾邑贺也。县志失修垂二百年,文献废坠,已苦湮远。入手办法,自以广事搜罗,多方调查为要。访求善本志书,用备参考体例亦不可少,近托孙普仁兄寄去李贞女传赞,想已收到……”

刘春霖除为县志捐资出力外,还多方联系,苦费心血。在写给金选三的另一封信中说:“近与孙品源兄谈及修文庙、修县志二事,亦甚欣忭,且云愿为尽力,助成盛举。今因旋里,特为介绍一函。我兄如有需借助之处,请与一商。”

1936年,民国版肃宁县志完成,可惜的是,还没刊印就遭战乱,手稿也都遗失了。

1937年,“七七事变”爆发,当时,刘春霖居住在北京,金选三在天津。得知消息后,金选三十分担心刘春霖的安危,便假称自己得了重病要见他一面,其实是想让刘春霖到天津避难。刘春霖接到信后,随即赶来,见到金选三才知他并未得病。得知好友为自己在英租界安排了住处,刘春霖十分感动。

点点滴滴,皆是二人友谊缩影。

作为饱学之士,金选三的诗书俱佳,尤其是他的书法,常常为刘春霖所称道。在他与金选三的通信中可以看出,无论是在肃宁还是在天津,很多次应酬刘春霖都托付金选三来代笔。但因种种原因,金选三流传下来的书法作品很少,史籍中有一副他书写的对联:袖中异石未经眼,海上浮云欲荡胸。上款:“砚田仁兄属正”,落款为“选三金铨”,字迹潇洒飘逸,行云流水。

肃宁县文保所存有一通石碑,是金选三29岁时为外祖父杨朝清所写,全文俊秀峭拔,犹如他为人一般。

刘春霖一生跌宕起伏,幸好有金选三相知相伴,金选三既是他的兄长、助手,在他繁忙时,帮他处理事务,又是他人生路上的知己,与他灵魂相投、惺惺相惜。

一封封浸润墨香的书信,承载着绵绵情谊,虽停留在了时光深处,但隔着时空,仍能让人感受到这份友情的真挚与深厚。