柳润亭,一位令众人牵挂的烈士。

他曾任晋冀鲁豫野战军二纵四旅十团政委,1947年5月,在豫北战役中,壮烈牺牲在河南省安阳市,埋骨处一直没有找到。

7月9日,本报以《烈士遗物 牵出一段热血往事》为题,报道了柳润亭烈士的故事,在社会上引起强烈反响,许多读者转发、点赞、留言。沧州日报“帮烈士寻找亲人”公益行动的志愿者们不断挖掘相关线索,记者也辗转联系上了中共一大纪念馆的工作人员。

那位为了革命事业英勇献身的铮铮硬汉,那份峥嵘岁月里炽热的家国情怀,跨越70多年,依然让人动容与敬佩。

志愿者寻访

烈士形象更加清晰

1914年9月18日,沧州大和庄一户普通的农民家庭,一个男婴呱呱坠地,父亲柳长荷为他取名柳润亭。

这个村有着光荣的革命传统,民众觉醒得较早。在红色思想的启蒙下,年少的柳润亭离别家乡和亲人,走上了革命道路。

1947年5月,豫北战役激战正酣,已任晋冀鲁豫野战军二纵四旅十团政委的柳润亭,率部攻打河南安阳。为确保战斗胜利,11日凌晨,他带着警卫员到前沿阵地检查作战工事,不幸踩到敌人预先埋下的地雷,献出了宝贵生命,年仅33岁。

柳润亭牺牲后,战友们举行了简单的追悼仪式,并将他的遗体就近掩埋。然而,新中国成立后,家人再去寻找,遗骸已不知所踪。

70多年来,柳润亭烈士的家人从未放弃过寻找,多次到河南安阳、邯郸、菏泽及周边烈士陵园寻亲,始终一无所获。

最近,柳润亭烈士的《在职干部履历用鉴定书》出现在上海中共一大纪念馆的文物鉴定会上。对烈士的哀思与怀念,再次涌上家人心头。

得知烈士家人的心愿,沧州日报“帮烈士寻找亲人”公益行动的志愿者也马不停蹄地踏上了寻找之路。

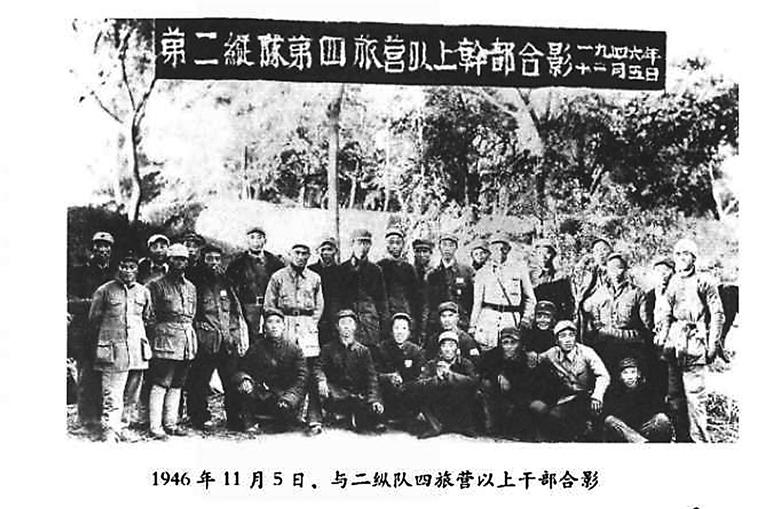

连日的翻阅和查找犹如大海捞针,但志愿者张纪岩还是从中发现了蛛丝马迹。那是一张拍摄于1946年11月5日的黑白照片,照片上写着“第二纵队第四旅营以上干部合影”。茂密的丛林前,30来位解放军指战员留下了清晰的面容。许是想到为了祖国的解放事业即将踏上新征程,他们的脸上笑意融融。

根据史料记载,1946年10月底,山东省鄄城以南一带的晋冀鲁豫野战军第二、三、六、七纵队,在刘伯承、邓小平的指挥下,全歼国民党军9000余人,活捉了旅长刘广信,缴获美制榴弹炮、迫击炮、重机枪、子弹及其他军用品无数。此役是解放战争以来,刘邓大军继陇海、定陶、巨野战役之后取得的第四次大捷。

“鄄城战役中,第二纵队第四、第六旅攻占了高魁庄和东西富春,歼敌一个团。”中共濮阳市委党史研究室编纂的党史中记载,11月5日晚,刘伯承、邓小平等设宴款待刘广信旅长,双方就刚刚结束的战事进行了交流。

寻亲志愿者们猜想,就在鄄城战役取得胜利后,晋冀鲁豫野战军第二纵队第四旅营以上的干部们拍下了这张珍贵的合影,地点就在山东省鄄城县。

在志愿者的帮助下,柳家人也见到了这张照片。仔细对比后,他们在照片中找到了柳润亭烈士。

“这也许是他牺牲前最后的影像了。”眼前的照片,让一家人激动不已。

岁月模糊了这些指战员的面庞,但他们身上那种“为了胜利不惜一切”的气概,隔着几十年的风云岁月,依然动人心魄。

妻子执笔

回忆烈士点点滴滴

就在志愿者们认真寻找着柳润亭烈士的下落时,记者也辗转和上海中共一大纪念馆的工作人员取得了联系。

据工作人员介绍,柳润亭烈士的《在职干部履历用鉴定书》由纪念馆征购而来,是1945年8月20日烈士亲笔填写的,记录了他参加革命之后的工作经历。

通过几位文物专家的鉴定与分析,这件遗物被评为三级文物,具有很高的历史研究价值。

目前,这件文物没有在纪念馆展出,工作人员还在细致整理中,也暂时不便将它展示给记者。但柳润亭烈士的家人已经和纪念馆取得联系,正在办理相关手续。

虽然烈士的埋葬地点仍然没有线索,但那段红色故事却历久弥新,深深地镌刻在柳家人的记忆中。

今年45岁的柳群是柳润亭烈士的孙女,现居上海。关于爷爷的故事,她是在奶奶的讲述中知道的。

她的奶奶田正是山东济南人,1938年投笔从戎,参加革命,和国务院原副总理万里的夫人边涛是同学。在部队,田正和柳润亭因共同的理想信念相识、相恋,二人结婚时,万里还是证婚人。

说起爷爷,柳群总是能从奶奶的话语中感受到一种特殊而深厚的情感。

“小时候,奶奶经常念叨,你爷爷不管是人品还是才干都令人钦佩。他先后参加了10多次重大战斗。虽然没读过几年书,却写得一手漂亮的字……”柳群说,奶奶不仅经常给孩子讲爷爷的故事,还将其记在本上。

2004年,86岁高龄的田正执笔撰写了一部回忆录,取名为《人世精英》。她记忆中的柳润亭,临危不惧、骁勇善战。

1937年7月,庆云县成立抗日武装,柳润亭怀着报国之心走上革命道路,光荣地加入中国共产党。

从军10多年,他从班长、排长一路升任至团参谋长、政治委员等,曾被评为优秀党员。他先后率部参加过10余次重大战役。攻打东光灯明寺时,打到最激烈的时候,他端着机枪带领战士冲上炮楼,夺下据点。在山西上党战役和山东鄄南战役中,他沉着应战。打到最后,柳润亭率战士与敌人拼刺刀、展开肉搏,毫不畏惧。1942年,柳润亭身负重伤,隐蔽在山东肥城的一所教堂内治疗。在日本鬼子扫荡时,因三寸长的胡子被误认为是外国牧师,才保住了性命,从此绰号“柳大胡子”。

田正还在回忆录中写道:“他为人厚道、和蔼可亲,风度文雅、平易近人,党性强,涵养性高,处理疑难事,从不发脾气。他身材修长,约1.8米左右,眉清目秀,面貌白净……他只读过一年小学,可在部队中,他带头坚持学文化和政治理论。因此,他对党的政策、军事战略等理解深,坚信不疑。他总是按上级指示,圆满地完成各项任务。1945年冬,在党校学习时,刻苦钻研进步很快,他曾被军中的《挺进报》聘为特约记者……”

回忆录中,字里行间满是田正对丈夫的爱恋、钦佩与怀念,那份真情令人动容。

和丈夫的照片

“团圆”在一起

柳润亭烈士的英勇事迹可敬可佩,这对革命伉俪的深情厚谊感人至深,向世人展示了爱情最动人的模样。

1942年的一天,田正随部队行军到河南清丰县王凤轩庄。当时,大女儿出生才11天,日伪进村扫荡时发现了她和女儿,随即将刺刀对准了她们。敌人离开村后,村民将田正救活,可还没有见过父亲的女儿却惨遭杀害。

他们的二女儿长得可爱漂亮,因长期行军打仗,孩子生麻疹耽误了治疗,也不幸夭折。

当田正再次怀孕3个月时,丈夫曾对她说,等解放了安阳,咱到城里去生孩子。这个孩子咱们一定好好保护、抚养。可还没等到孩子出生,丈夫便牺牲在了战场上。

“奶奶对那段记忆永生难忘。那是1947年5月,在河南安阳,一次战斗前夕,爷爷亲自到前沿检查作战工事。动身前,奶奶见到了他,两人相距也就10米。没有打招呼,奶奶就回驻地了。黎明时,一声惊天动地的爆炸声将奶奶从睡梦中惊醒,接着便传来了爷爷牺牲的消息。”柳群说。

烈士牺牲半年后,他们的第三个孩子出生,田正给他取名为红根,寓意红色根脉代代传承。

1952年,田正从三野司令部转业到上海,在华东公安部工作,后来,又到华东建工局,直至在上海澎浦机器厂离休。2006年,年近九旬的她,带着孩子回到沧州,在烈士生长的地方回忆着二人的点点滴滴。

“奶奶生前就告诉我们,爷爷把自己的命运和家国民族的命运连在一起,顾大家而舍小家。作为爱人,奶奶一生都怀念着他。”柳群说,

生命的最后,田正和儿女们说出了自己的心愿,希望去世后能和丈夫埋葬在一起。如果仍没有找到他的下落,就用照片来代替。

2010年,田正在上海安详离世,享年92岁。去世后,家人遵照她的遗愿,将柳润亭的照片和她埋葬在了一起。

虽然没有白头偕老,但他们却演绎了最动人的爱情。柳群深信,在另外一个世界里,爷爷和奶奶“团圆”了。