本报记者 杨金丽

“冰糖瓤的西瓜啊!”“新米老枣的切糕呦!”“锔盆——锔碗——锔大缸!”

7月28日,在接受记者电话采访时,热爱沧州文化的84岁老人戴树德,情不自禁地喊出记忆深处的叫卖声。他说,自己小时候,沧州街上提篮、挑担卖货的小贩比较多,很多都要叫卖吆喝。这些叫卖声各有特色,交织在一起,就像一首家乡日常生活的交响曲。老人一边在电话那头学着高低不同、声调各异的叫卖声,一边介绍。这些叫卖声伴随着家乡风俗的记忆、时令吃食的味道,涌上老人心头。

喝过运河水 难忘叫卖声

戴树德和老伴儿白玉香,一个是高级工程师、四川省劳模,一个是高级会计师。上世纪40年代初,他们都出生在沧州城南门外的义和街上。高中毕业后,戴树德考上了中国科技大学,从此离开家乡,先后在北京、黑龙江省哈尔滨市学习、工作和生活。1969年,为了支援三线建设,他和妻子携家来到四川省绵阳市,从此远离家乡。

远在川蜀,夫妻俩深爱着家乡文化,常常回忆起家乡的一草一木、风土人情。各种不同的叫卖声恰好折射了家乡的风俗。

运河是沧州的母亲河。在戴树德的记忆中,自己小时候,沧州市民喝的是运河水。当时有专门卖水的行当。卖水人到运河边取水后,或肩挑、或车拉,走街串巷卖水,吆喝的是“倒两筲”。这声吆喝短而有力。人们听见吆喝声,就知道卖水的来了,打开院门,让他进来把水缸倒满。说着,戴树德学着吆喝起“倒两筲”来,果然短促有力,不拉长调,“两”字音调上扬。

白玉香说,小时候,她家有个外地来的邻居,就是“倒两筲”的,吆喝的是“倒两筲嘞,倒两筲嘞……”拉着长调,声音悠长。她后来才知道,这个邻居是共产党员,以“倒两筲”为掩护,从事地下工作。

上世纪四五十年代,沧州的水塘比较多,冬天结很厚的冰。那时,水塘的水很干净。冬天,人们常在水塘周边空旷的地方建“冰窖”,把冰放在窖内,用高粱秆、麦秸等东西密封保温,外边抹上泥巴。经过冬、春两季静置,冰变得晶莹透明。冰窖主人在夏天开窖,出售冰块。

“小贩沿街叫卖冰块,吆喝的是‘凿冰’。那时我还是孩子,就爱买‘凿冰’吃。‘凿冰’很便宜,一分钱能买好多块。把它放在碗里,倒上醋,吃下去马上就凉快了。”戴树德说。

如今,老两口上了岁数,再也不敢吃冰棍了,但学着吆喝一声,也会顿生清凉之感。

家乡的四季 各式的美食

戴树德更多的叫卖声记忆,和各种食品有关。

当时沧州街上有卖臭豆腐的。他印象最深的是,一位老人总用沧桑低沉的声音叫卖:“臭豆腐、酱豆腐,一分钱买两块。”戴树德学来,就像一首深沉的歌。

还有一位卖切糕的中年高个男人,叫卖的是“新米老枣的切糕哟”,声音高亢激昂,让人难忘。每当戴树德听到男高音唱歌,不由得就想到了义和街上那个卖切糕的男人。

每年6月,小麦收割后,一种特殊的节令吃食,令人垂涎,这就是羊肉粥。人们用新收的小麦加羊肉,在大砂锅里熬制熟烂,出锅前再淋上香油。一时间,麦香、肉香、油香四溢。叫卖者吆喝的是“羊肉粥”。此外还有一种甜粥,用黄黏米和枣一起熬成,味道甜美,小贩叫卖“抹够”。卖这两种粥的,是兄弟俩,人们唤作大楼、二楼。他们叫卖时,声音都很短促。戴树德说,好久没有喝过这两种粥了,学着吆喝几声,仿佛尝到了美味,齿颊生香。

另外,街南头有一家卖蒸饼的,吆喝声也很有特色。制作者用发面裹白糖或豆馅儿做好蒸熟后,放在提盒里沿街叫卖。戴树德常常听着“蒸饼,白糖的呀”的叫卖声由远及近,又由近及远。如今,那婉转顿挫的音调,还常常萦绕耳畔。

当时,城市周边的菜农、果农也常挑着担子进城卖蔬菜水果。紫色的葡萄、红色的枣,黄色的土豆、绿色的辣椒等各种菜果琳琅满目,叫卖声此起彼伏。“土豆、茄子、辣椒,来买呦!”“黄瓜、豆角、倭瓜,现摘的!”“冰糖瓤的西瓜啊!”“呦,葡萄来!”“稀甜的枣来,尝一个再来买啦!”老两口说,回味着这些叫卖声,好像回到了童年家乡的四季光阴中。

小贩们的名字,戴树德大多不记得了,却对大洪哥印象深刻。大洪哥每天挑着装满各种时令水果和干鲜果品的担子,白天在大石桥老槐树下、夜晚在义合街中间的吴家茶馆门前叫卖。戴树德记忆最深的,是他冬天卖花生和绿皮红心萝卜时的吆喝声。当时人们管花生叫人参果。大洪哥吆喝“大人参果,先尝后买呀”“赛梨不辣的萝卜”,声音洪亮,音调悠长。冬天的夜晚,叫卖声传出很远。

远去的吆喝 永远的乡愁

那时,一些走街串巷的小工匠,招揽生意时,也会吆喝几声。

老两口印象较深的是木匠、磨刀师傅和锔瓷匠的吆喝声。木匠背着工具袋,边走边吆喝“拾掇零活”。磨刀师傅吆喝的是“磨剪子嘞——戗菜刀”,音调先升起,拉长调,最后降调结束。现在一些城乡仍有磨刀人,偶尔还会吆喝几声。

过去老百姓日子穷,生活用品如锅碗瓢盆等破损了,人们也舍不得扔掉,就找锔瓷匠来修补。锔瓷匠担着挑子走街串巷时,吆喝的是“锔盆——锔碗——锔大缸”,音调曲折婉转,别有韵味。

退休后,老两口也常回家乡小住。他们曾尝试着寻找儿时的叫卖声,却很少听见留在童年记忆中的声音了。如今的沧州,城市发展越来越快,高楼越来越多,水果、蔬菜、食品等都进了商场、超市,街头再也见不到那么多形形色色的小贩了。老两口有时在城郊大集上还会看见小贩。小贩大多开辆电三轮,吆喝声都是提前录好的录音,通过大喇叭放出来,音效倒是很强,却少了韵味。

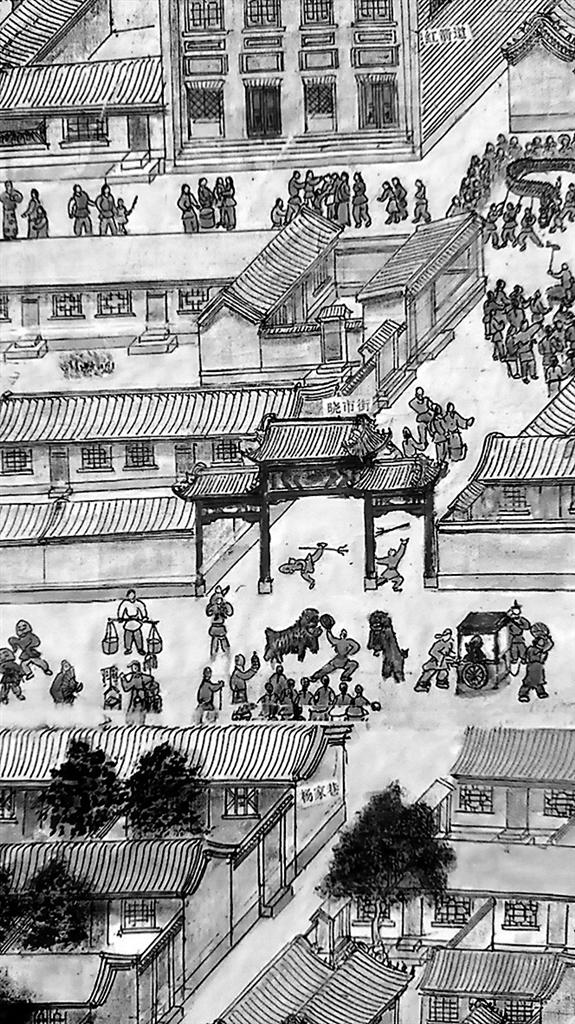

戴树德说,小贩们的叫卖吆喝,本是热闹市井中最常见的声音,现在只能回忆时自己学叫几声,以慰乡愁了。他们重温这些声音时,沧州的四季风俗情景,好像一幅幅图画在眼前闪过,让人倍感亲切。