夜幕降临,沧县刘家庙乡小袁庄村渐渐安静下来,而董耀东的诊所里依然忙碌。只见他用棉花蘸了酒精,点上火往玻璃罐里一转,利落地按在一位老人的腰上。拔完了火罐,老人的疼痛明显减轻。

今年58岁的董耀东,是小袁庄村的村医,也是家里的第6代医生。

“立德行善,救人第一。”这是董耀东从父亲和爷爷那里继承的家训。寥寥数字,影响了7代人。董家擅长中医疗法,医术远近闻名,从祖辈至今已经走出了40多位医生,有的还很有影响力。

董家已走出40多位医生

董家行医济世始于清朝。医者,过去被称为“先生”。对这个称呼,董耀东一直心怀敬畏。

关于家里行医的故事,董耀东打小就常听老人们说起,印象最深的有两个故事。

“因为医术高超,我家祖辈去皇宫里给皇帝治过病。20世纪60年代时,家里还保存着当年和宫里往来的信件、御赐的牌匾。由于种种原因,后来这些东西都被烧掉了。”他说。

第二个故事则跟著名僧医释迦宝山有关。

董家的男丁几乎都跟随长辈学医,经过一代代传承,医术不断精进。

董耀东的祖父有一位大哥,因嗜赌成性被逐出家门,不得已躲到了一座庙里。潦倒之际,他想起了家里祖传的药方,于是便靠卖药方维持生活。

“释迦宝山编著的书里,有一则药方叫四妙勇安汤。父亲曾说,这则药方出自董家,最初叫寺庙永安汤,是那位嗜赌的爷爷卖出去的。这则药方虽在古代已有记载,但有方无名、剂量不定,是董家人经过无数次试验后确定的剂量。”董耀东说。

故事虽远去,但董家的医德医术却被一代代传承下来。

在小袁村村北的庄稼地旁,立着一座石碑。这是民国时期青县、南皮、沧县、盐山等几个县的百姓专门为董家的董茂林大夫立的,以此表达对他的敬意和感激。到如今,董家祖上治病救人的故事仍在村里口口相传。

曾在天津中医药大学附属医院工作多年、享受国务院政府特殊津贴的董国立教授,因医术高超享誉全国,退休后被返聘。还有在天津医科大学任职的董国丰教授等,都是从小袁村董家走出去的。从古至今,董家已经走出了40多位医生,有的现在活跃于北京、天津各大医院。

言传身教树医德

为什么一代代董家人会选择行医?

董耀东说出了自己的理解:“我们从父辈身上深刻感受到了,为病患祛除病痛的喜悦感和责任感。”

他回忆,儿时家里经常有人来看病,爷爷闭着眼睛,手指轻触脉搏,询问患者时,总是面带微笑、语气温和。遇到路远的,还留下一起吃饭。逢年过节,家里更热闹,康复的病人们经常来看望爷爷。

“爷爷年轻时的抱负是走出去,为更多病患看病。他曾背着药箱行走四方,最后在天津开了一家诊所,名噪一时。年老后归乡。有一回,村里霍乱肆虐,爷爷的一服药救了150多位乡民的性命。”董耀东说。

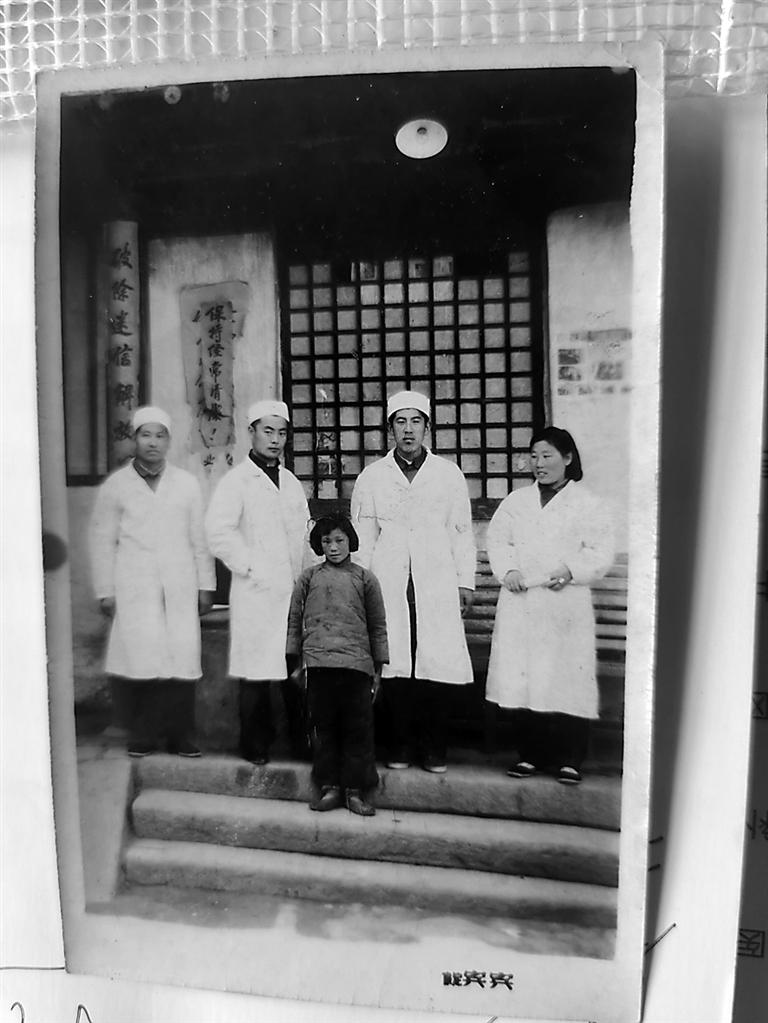

到董耀东父亲这一代,济世救人的好家风依然在延续。新中国成立后,董耀东的父亲董国安从河北省中医学院毕业后,受相关部门的委派组建了刘家庙乡卫生院。他还收徒,免费传授医术。

点点滴滴传承着董家人的医术医德。耳濡目染下,董耀东也爱上了中医。他5岁起背诵中药的药性,12岁跟随父亲行走村间,辨识中草药,不到20岁便可诊脉开方,独当一面。

1982年起,董耀东随父行医,后来多次进修学习,在村里开办了如今的诊所。

看病赚钱无可厚非,但他严守着老一辈留下的祖训——勿把行医当作赚钱工具。

村民张大娘回忆了几天前的一幕。凌晨3时许,老伴儿突然发烧,她立即拨通了董大夫的电话。董大夫二话没说,就来到了张大娘家里。给病人输上液,担心有异常,他在旁边守了一宿。烧退了,他才离开。知道张大娘家里困难,董耀东连出诊费都没收。

他觉得,看病不论时间早晚,不分贫富贵贱,只要病人有需求,就会登门诊治。

一句祖训七代传

如今,董耀东的两个女儿也都选择了从医。

他的二女儿董学媛,现在是沧县医院一名年轻的中医主治医师。但学医并不是她最初的梦想。

董学媛上初中时,一位同学的父亲因病需要做心脏支架。她劝慰同学,先试试中医疗法。听从建议后,同学的父亲来到董家诊所,董耀东把脉后为其开了药方。没想到,喝了几服药后,病情有了明显改善。直到今天,这位同学的父亲身体依然健康良好,没做过任何手术。

从这件事后,董学媛改变了想法,决定学医。如今,她也成了董家的第7代医生。

每年清明节,董家的后人都回到家乡,祭祀祖先、表达敬意,同时也会交流一些疑难杂症的治疗方法。所有人都牢记着“立德行善,救人第一”的祖训。

这些年,董家的药方被完好无损地保存下来,从曾祖父、祖父,到叔伯、父亲,再到董耀东的手里。这些老药方历久弥新,仍能为患者解除痛苦,这也像是董家精神的传承,被大家视为“传家宝”。