他们都曾在河北省文联工作,并来自于同一片土地——沧州;他们虽相差十几岁,但相识相交40年,早已成为彼此的良师益友。

刘小放与潘学聪,一位是享受国务院特殊津贴的一级文学创作者,一位是深研书法40余年的当代书法家、文艺评论家,二人合作的《南皮赋》《千童东渡赋》等,被刻在了南皮、盐山等地的文化地标所在地的巨石上,这也成就了二人“刻在石头上的友谊”。

至交

在潘学聪的回忆里,第一次与刘小放相见时的场景,历历在目。那是20世纪80年代初,潘学聪刚大学毕业来到石家庄工作,第二年就认识了刘小放。那时,刘小放在河北省文联工作。

“年轻帅气,有活力,他长我10多岁,由于都是沧州人,一见面都说沧州话,感到非常亲切,也没那些客套话。这样一来二去,就越走越近,我们的友谊直到今天,快40年了。”潘学聪讲述着记忆里的画面,仿佛在用自己的画笔描绘着与挚友的点点滴滴。

潘学聪说,和小放先生交往心不累,自然轻松,说话不用过多考虑,因为小放很真实,快人快语。平时,刘小放有什么高兴或烦心的事也愿和他念叨念叨,不管对方爱不爱听,都要把话说完。

有一天晚上10时许,刘小放给潘学聪打电话,大致意思是因为潘学聪没经他同意,把他写的稿子登在了省文联的刊物上。他生气地把潘学聪说了一顿。这通“输出”一下子把潘学聪给闹懵了,“我还不知道什么事呢,我答应他明天问一下情况后再跟他说。谁知,第二天一大早,还没等我问情况,他就来电话了,说刊登稿子的事不怨我,并主动向我道了歉。还欢声笑语说着没事了,告诉我别往心里去。”至今说起此事,二人仍会大笑。正是这样的“真性情”,让二人成了至交好友。

诗书情

对于刘小放的诗,潘学聪非常喜欢,许是因为都是从沧州这块土地上走出去的农家子弟,潘学聪觉得读刘小放的每一首诗都很亲切,如《庄稼地的女王》《大地之子》等,有时会情不自禁地背上几首。

有一次,潘学聪带队去内蒙古参加文化交流活动。活动一开始,双方先介绍了本省的基本情况。时任内蒙古自治区政协主席的夏日,认真热情地介绍了内蒙古的自然环境、人文地理及经济发展情况和风土人情。

轮到潘学聪介绍河北的情况时,他没有过多地介绍河北的方方面面,而是背诵了刘小放的一首《燕赵辞》:“古老的燕赵大地,给我悠远神奇的情怀,村前的泥河湾,惊动了世界,东方人类从这里走来。深厚的燕赵大地,给我轩辕黄帝的血脉,逐鹿中原,升起了东方龙,中华文明从这里走来。壮丽的燕赵大地,给我辉煌时代的风采,山坳的西柏坡,油灯照千载,伟大的新中国从这里走来。啊,立马长城,以观沧海,丰碑太行,羽声慷慨,燕赵大地,我的家园,燕赵热土,我的最爱。”

背诵完后,现场响起一片掌声。夏日主席说:“一首《燕赵辞》,让我们对河北的印象更直观了。”

这些年,在刘小放的笔下,也多有对这位老友的赞赏。他说,沧州崇文尚武,这种独特的古老风俗应该是潘学聪书法艺术的书之根、法之脉。书法与武术,一静一动,二者都讲究“精气神合一、手眼心一致”,写出一幅好字,犹如打出一套好拳。潘学聪的书法,有故乡水土赋予的气脉,可以体会到大运河的悠远,平原枣树的筋骨、盐碱地红荆的坚韧。几十年来,他真诚地对待书法,书法也给予他真诚的回报。至今他已出版多部书法专集,多幅作品被海内外博物馆收藏。

《心香一瓣谢师恩》是刘小放读完潘学聪的《云养青山》后的所感所悟。他说,潘学聪钟情于书法,平时从不张扬卖弄,至于文笔,均是本色的实话实说,但正是有了这样的真情实意,才让全书彰显了朴实无华的人性光彩。

刻石记

潘学聪说,二人在书法和诗词上的合作是最令人难忘的。

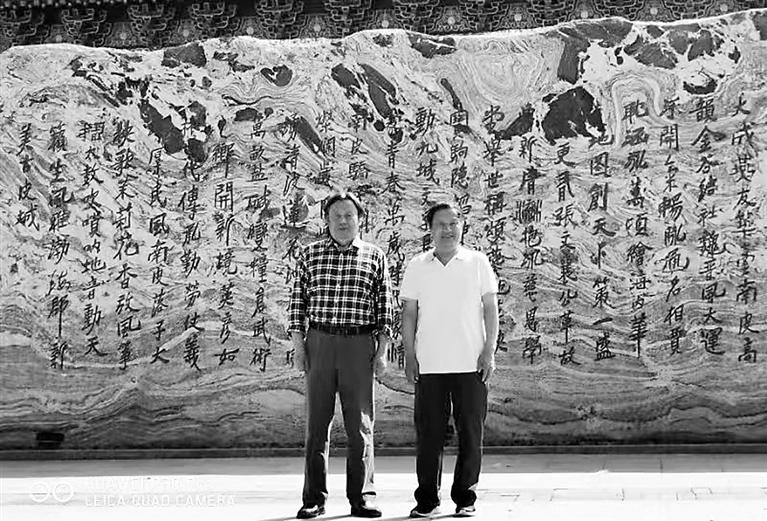

坐落在保定人民广场的书法巨石《太行赋》,坐落在南皮县文化广场的书法巨石《南皮赋》,还有镶刻在盐山县文化广场的《千童东渡赋》,这3篇赋文都是刘小放撰稿、潘学聪书写刻在大型石碑和木刻碑上的。回忆起来,让潘学聪最感慨的是《南皮赋》的书写过程。

“茫茫钓鱼台,幽幽寒冰井。五百年渤海郡,三千载古皮城。”为了写好《南皮赋》,刘小放几乎倾注了全部心血和情感,短短230字,让南皮3000年的历史概览无余,内涵丰富,语言生动。

面对这样一篇华彩诗赋,如何用书法线条表现出来,而且还要适合刻在石头上,潘学聪经过思考后,决定用一种新的结构形式和线条组合进行呈现——首先,他强调了用线条的劲力来表现南皮的厚重历史,并通过险势的用笔结构来追求视觉效果和境界之美;再是通过线条的自由性表现《南皮赋》这篇书法作品的整体韵律,同时又体现当代的书法创作的形象、自然、生动、活泼的状态。潘学聪觉得,只有具有燕赵风骨,线条充满张力和气势,才能把一个大美、壮美、秀美的南皮形象地表现出来。在书写过程中,潘学聪还大胆地采取了一些人格化的艺术形式,更强调了书法的文化性和时代特点,把一些字体合理地改造或夸张,如流、集、冰等字,加入了一些篆、隶、魏的特点,集欣赏性、意象性、传神性为一体。

当他把写好的《南皮赋》书法作品给刘小放欣赏时,刘小放高兴地竖起大拇指,激动地说:“这正是我想要的艺术效果,技法、骨力、创新都有了。我们是刻在石头上的友谊!”一句话让二人相视而笑、触动心怀。