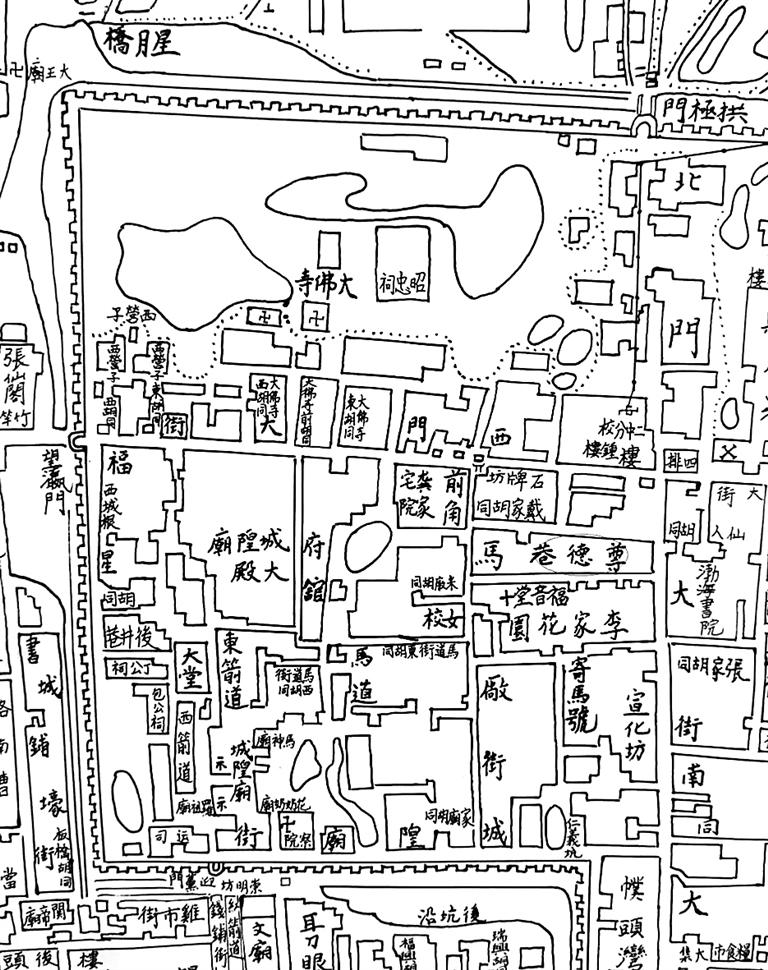

近日,我市文化研究者、水利高级工程师寇金星在民国二十二年《沧县城关图》上发现了一条名为“尊德巷”的胡同。他整理研究沧州地名多年,第一次发现这条胡同,而且“尊”“德”二字同时出现在地名里,也很少见。

“第一次看到这个名字,就觉得这条胡同蕴含着深厚的文化和故事。”寇金星说。

经过研究,他发现,尊德巷背后有一段传承数百年的家风故事。

志书再现沧州老地名

民国版《沧县志》载:“积善堂在公署前偏西,明永乐间兵部员外郎孙敬居也。原名‘尊德’巷,即今孙家胡同。世有承德郎庐陵曾学士棨因匾其堂,曰‘积善’。一时馆阁名公俱有题赠”。

由此可知,尊德巷原名积善堂,是明永乐兵部员外郎孙敬的宅邸,位于沧州府衙西侧。

“根据史料上的记载,尊德巷在州衙偏西,东接北门大街,西接马场街,北侧为戴家胡同,南侧为李家花园,位置大概在现今新华路南、清池大道西侧的中国建设银行大院中。”寇金星说。

《沧州志》古迹篇记载,尊德巷有积善堂,为明永乐年间兵部员外郎孙敬居所。因孙敬祖先乐善好施,德被乡里,而孙敬本人“德业敦厚笃实,明敏详慎,夙夜孜孜,惟善是务。居官清慎勤苦。”百姓为示尊敬,取胡同名为“尊德巷”,俗称孙家胡同。自明初孙氏移民沧州,至上世纪80年代孙家胡同拆迁,这条胡同存续了近600年。其间,一直有孙氏的后人居住。

翰墨珍宝汇聚书法名人

之所以得名尊德巷,和孙氏家族的家风密切相关。

孙家世代都是仁人君子,乐善好施,许多人因得到孙家救济而免遭饿毙。因此,孙家在当地深得民心。

《渤海积善堂孙氏家谱》中有宣德元年(公元1426年)翰林院侍讲学士王英撰写的《大明赠奉直大夫兵部武库清吏司员外郎孙公墓表》,其中记载:孙氏家族明初自怀来迁至沧州。孙敬祖父孙得才在怀来时就“独好施与”,有“乡邻之穷乏者,即思有以赒给之,度能自存乃已”。可见,孙敬的祖父孙得才在老家怀来时,就用家财救济贫穷乡邻。

孙敬的父亲孙成甫举家移民沧州后,辛勤耕作,不辞劳苦。他继承父志,乐善好施,救济孤贫。当时,很多百姓食不果腹,孙成甫得知后便援手以助。

到了孙敬这一代,依然如此。《渤海积善堂孙氏家谱》有一段孙敬的简要履历,说他敦厚笃实,居官清慎勤苦,当时的名人学士都赋诗赞扬他的人品。虽然孙敬官职不高,但仕途平稳,敦厚的人品使得他广交朋友。

曾棨就是其朋友之一。他才学兼备,有感于孙氏的善行,将孙敬的居所取名为“积善堂”,以彰显其品德善良敦厚,并为《积善堂》写了题记。

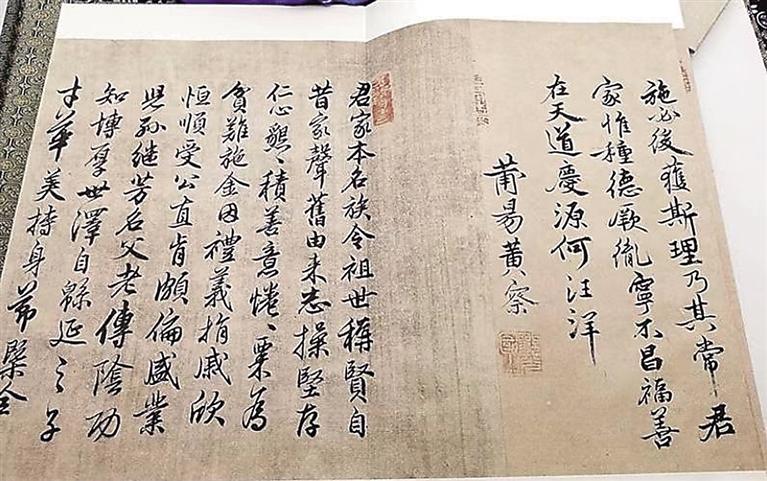

自永乐至宣德年间,孙敬曾邀请朝廷重臣、翰苑名流、书法名家为积善堂著述,9年间共有43人亲笔题赞,最终汇集成《明渤海孙氏积善堂题赞手卷》。手卷全长1964厘米,幅宽31厘米。

乾隆八年《沧州志》浓墨重彩地记载了关于积善堂的诗文,包括刘真《积善堂箴》、余鼎《积善堂铭》、金幼孜《积善堂记》。还有两首诗词:周述《积善堂赠孙克恭》、胡俨《孙氏积善堂诗》。

如此多的文人官宦为积善堂题赞,充分说明了当时社会对孙氏家族善行的肯定和世代为善观念的认同。

忠厚家风传承百年

如今,尊德巷难觅踪迹,但孙氏家族的故事仍在继续。

《明渤海孙氏积善堂题赞手卷》传至今日已历600余载,其墨色粲然,堪称研究明代文史、明代书法史的重要实物与珍贵文献。更难得的是,它汇集了一众朝廷重臣和书法大家,这在中国古代史上并不多见。为积善堂题赞的40多人,都大有来头,有宣德年间朝廷重臣、号称“三杨”的杨荣、杨溥、杨士奇;号称“二沈”的沈粲、沈度;还有名臣金幼孜、姚广孝等。其中,被明成祖朱棣授予太子少师的姚广孝,《积善堂记》是他罕见的传世手迹。

2011年5月,孙氏家族的后人将《明渤海孙氏积善堂题赞手卷》捐赠国家图书馆。

一条老巷,复活了一座城市的记忆。岁月洗去了尊德巷昔日的喧闹与繁华,沉淀下来的,是那份宁静美好,是对良善的传承。