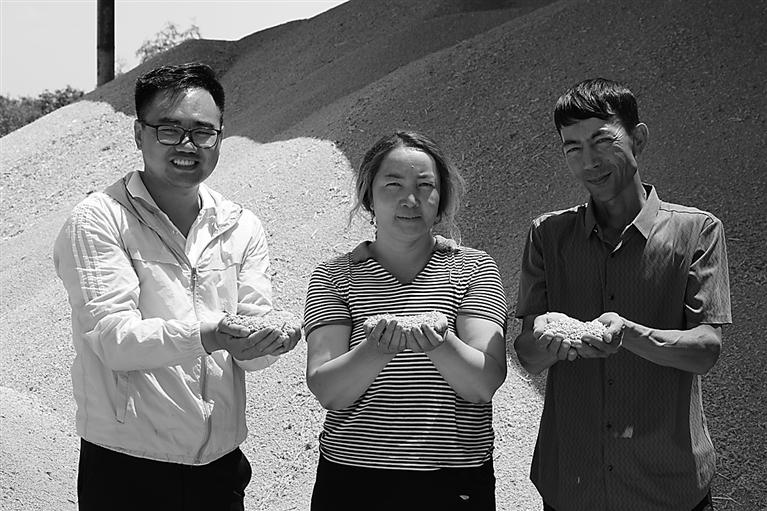

▲齐海坤(左一)与轮台县群众共享收获的喜悦。

◀齐海坤在轮台县农业农村局做实验。

6年前,正在读博的齐海坤在新疆轮台县开展了棉花化学打顶技术和棉花脱叶催熟技术的试验。如今,这两项技术在轮台县被广泛应用,在沧州市农业农村局工作的齐海坤也作为援疆干部再度回到轮台县——

34岁的齐海坤是一名农学博士,2021年来到沧州市农业农村局工作。今年6月,他作为援疆干部到新疆巴州轮台县工作。

尽管沧州距离轮台县有3000多公里,但在抵达轮台县的那一刻,齐海坤感受到的并非是陌生,而是熟悉和亲切——早在6年前读博期间,他就与这里结下了不解之缘。

反 哺

今年6月,轮台县农业农村局设立农业领域“小组团”柔性引才援疆项目,并向沧州市农业农村局申请支援。

当时,齐海坤刚结束驻村工作几个月,得知援疆消息后,他第一时间报了名。“苦点儿、累点儿无所谓,更何况是去轮台县。”齐海坤说。

很多人并不知道,在齐海坤心里,轮台县占据着一个特殊而又重要的位置——

在读博期间,齐海坤开展过很多试验,其中就包括棉花化学打顶技术和棉花脱叶催熟技术。“当时,我们在全国各地设立了11个试验点,轮台县就是其中之一。相比其他地方,轮台县光照时间更长、棉花种植面积更大。也正因如此,在试验阶段,我每个月都要去几趟轮台县。这两项试验的成功,轮台县功不可没。”齐海坤说,“学生时期,我在轮台县完成了一项项技术试验、完善了一篇篇论文。如今,为轮台县的农业发展贡献力量,我义不容辞!”

在齐海坤心里,此次援疆之行,不只是为了践行当初选择农学专业的初心,更是为了反哺。

“老 友”

刚到轮台县那段时间,齐海坤每次下乡推广农业技术,农民都不认识他。可是,只要随行的技术员提及棉花化学打顶技术和棉花脱叶催熟技术,当地农民尤其是棉花种植户就像对待许久未见的老友一样,表情立刻从疑惑变成了喜悦。

这是因为,这两项技术如今已在轮台县被广泛应用,棉花的种植效率和产量都有了提升。当农民得知齐海坤曾开展过这两项技术的试验后,距离感和陌生感一下子就消除了。

齐海坤知道,想要获得更多信任,仅靠以往的成绩远远不够。“必须要为农民解决具体问题!”齐海坤说。

有一次,在下乡推广农业技术途中,齐海坤发现一片棉田不仅缺水,而且正在遭受严重的病虫害。他一边念叨着“这得赶紧治”,一边停下车朝棉田走去。

棉田旁,种植户眉头紧锁。齐海坤走过去,根据棉花长势推算出了种植户喷施药剂的时间。

“见我都说对了,种植户连忙问有没有保住这片棉田的办法,我当即给出了建议。一段时间后,我又专门去了一趟,棉田情况大有好转。种植户听说我又来了,特意从家里带来了瓜果梨桃,还主动添加我为微信好友,经常问我问题。”齐海坤说。

就这样,齐海坤很快就与乡亲们熟络起来。“每次下乡,乡亲们都特别热情,一个劲儿地往我怀里塞水果,那种被认可、被需要的感觉真好。”齐海坤笑着说。

忙 碌

一到轮台县,当地农业农村局便为齐海坤提供了一间办公室。为此,他推辞了好几次,总说有张办公桌就行。

齐海坤并不是客套,而是觉得没必要。

抵达轮台县的第二天,他就到试验田参与旱碱麦测产去了。“轮台县部分耕地存在盐碱化问题,适合种植旱碱麦。此外,旱碱麦的收获时间比普通小麦早十多天,这十多天时间能为下一季作物提供更充足的生长时间,更有利于农作物丰收。”齐海坤说,“这是轮台县首次试种旱碱麦,种的是‘沧麦15’,收成不错。前些天,我向沧州市农业农村局申请援助的2吨旱碱麦种子也寄到了,准备扩大试种面积。如果收成依旧不错,就能为将来轮台县引种旱碱麦提供数据支撑和理论依据。”

在轮台县,齐海坤总觉得时间不够用。他说:“既然来了,就得实打实地为乡亲们多办几件事儿。”

他是这样说的,也是这样做的。

平日里,齐海坤不是下乡推广农业技术,就是为基层农业技术员搞培训,他把休息日全都变成了工作日。

“齐博士每次看见我都说,有农技员下田工作就带上他。”轮台县农技推广中心主任张滋林说。

短短几个月,齐海坤的肤色比之前驻村时更黑了。“每次和家人打视频电话,他们都要调侃一下我的肤色。不能一直陪在他们身边,为他们增添一点笑料也是好的。再说了,咱学农的人,还怕肤色黑吗?”齐海坤笑着说。