9月13日,国家主席习近平签署主席令,授予15人国家勋章、国家荣誉称号。其中,“共和国勋章”获得者李振声,和沧州渊源深厚。

“共和国勋章”是国家最高荣誉,目前获得者仅13人。

李振声,中国科学院院士、国家最高科学技术奖获得者,组织实施的农业科技“黄淮海战役”、提出并推动的“渤海粮仓”项目,都与沧州有关。

远缘杂交

对71岁的我市农业科研人员赵松山来说,小麦育种中的远缘杂交概念,早在青年时代就听说过,但仅限于听说而已。在几十年的小麦育种过程中,他和同事们采用的都是近缘杂交。在他原有的认知里,远缘杂交就像个神话。直到2011年5月,赵松山见到了小麦远缘杂交育种奠基人李振声,从此受到启发,开始把远缘杂交引进到小麦育种中。

1931年,李振声出生于山东省淄博市,从山东农学院毕业后,进入中国科学院遗传选种实验馆工作。当时,小麦条锈病在黄河流域蔓延多年,造成小麦大幅减产。很多育种科研人员都在努力寻找更抗病的小麦新品种,包括李振声。

1952年,李振声大胆设想,将野生的偃麦草与小麦杂交,能否得到一个抗病性强的小麦新品种?从此,他开始致力于小麦远缘杂交的育种实验。当年,李振声21岁,初出茅庐。他没有想到,为了这一设想,自己竟然付出了毕生心血。

在陕西的试验田里,李振声日复一日、年复一年地播种、授粉、筛选、鉴定……1971年,他带领课题组培育出第一代“小偃6号”,1977年得到“小偃6号”原始株。

在有限的灌溉条件下,“小偃6号”亩产超350公斤,和对照品种相比,增产17%。这一年,他进行小麦远缘杂交育种工作已整整25年。

作为国家小麦育种的重要骨干亲本,“小偃6号”衍生品种达80多个。截至2003年,全国累计推广3亿多亩,增产小麦逾75亿公斤。李振声开创了小麦远缘杂交品种大面积推广的先例。

1987年,李振声被调回北京,担任中国科学院副院长,主管农业。

在调研中,他注意到盐碱地改良的问题。他说:“如果说农业部门负责的是今天和明天的事,中国科学院想的应该是后天的事。我们要做有生产潜力、通过科技可以转化为生产力的工作。”

1988至1994年,李振声带领25个研究所的400多名科技人员深入黄淮海地区主要省份,开展大面积中低产田治理和开发工作。这场农业大攻关,被形象地称为农业科技“黄淮海战役”。

沧州也是“黄淮海战役”的受益地区。这期间,李振声多次到南皮指导工作。

“渤海粮仓”

2008年10月,南皮县白坊子村。这里的土地属于轻中度盐碱地,墒情差,老百姓不愿花钱浇地,一直拖着没种。

时任南皮生态农业试验站站长的刘小京将李振声培育的远缘杂交小麦品种“小偃81”引进白坊子村,试种100亩。播种晚、土壤盐碱、土地质量较差,包括刘小京在内,当时谁也没对这片试种地抱多大希望。

第二年麦收时,100亩地平均亩产300多公斤,能浇上点微咸水的地块甚至亩产400多公斤。此前,该村的小麦亩产从没超过250公斤。

试种结果证明,“小偃81”不仅适合晚播,还很适合盐碱地。

2010年1月25日,农历腊月十一。

刘小京到北京看望李振声。此行既是给李振声拜早年,也是向他汇报南皮县中低产田增粮的设想,并准备大力推广。

李振声若有所思地说:“你们不能光算南皮的账,还得算算环渤海的账,算算全国的账。”

由于海水浸渍,在环渤海陆海接壤处、海拔低于20米的低平原区,有1000多万亩盐碱荒地、4000多万亩中低产田。作为国家农业发展战略专家,李振声关注到我国区域粮食单产水平差异较大。高产区粮食单产水平已经很高,增产难度加大,而中低产区单产水平较低,增产潜力巨大。

李振声语重心长地对刘小京说:“科研单位要站在国家层面考虑问题,要根据国家重大需求来做工作。环渤海盐碱地和中低产田是块‘硬骨头’,如果能‘啃’下来,对国家农业发展和粮食安全会有很大的贡献。”

说完,他缓缓起身,从书房取出一幅字,上面已经写好了四个遒劲的大字——“渤海粮仓”。

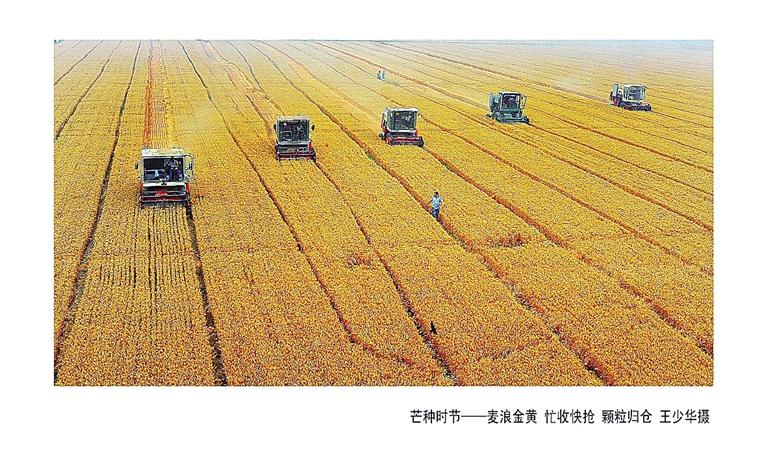

2013年,“渤海粮仓”项目启动。这一年,李振声82岁,依然多次到示范点调研考察。此后每年,他都会来沧州,直到2016年,85岁的他最后一次到沧州。

那以后,他跑不动了,却依然关注着盐碱地治理的新进展,通过手机、电脑指导同事、学生。

从某种程度上说,是李振声和众多农业科研人员唤醒了“沉睡”的盐碱地,让曾经的盐碱滩,变成了丰收的米粮川。

刘小京说,李振声每次来南皮生态农业试验站时都会强调,小麦是中国人的主要口粮,一定要做好小麦的工作,保证国家粮食的安全,端好中国人自己的饭碗。

科学家风范

如今,71岁的科研人员赵松山依然在南皮生态农业试验站进行小麦育种工作。他从市农林科学院退休后被返聘到这里工作,还是李振声院士推荐的。

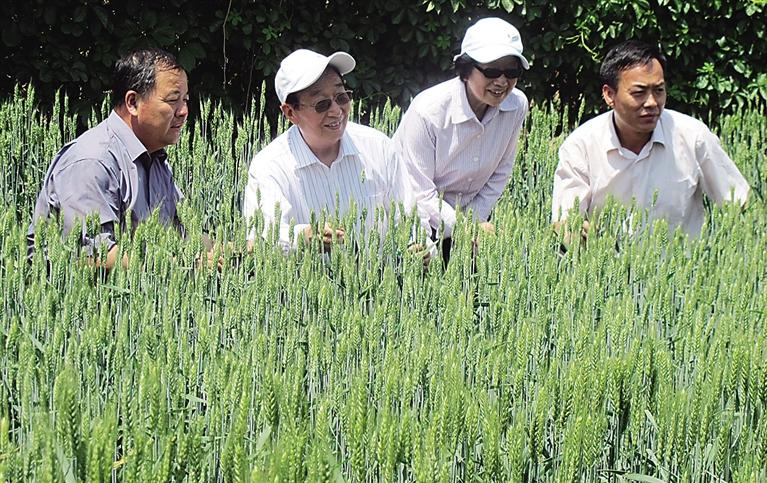

说到李振声,赵松山语气中满是敬重。他们相识于2011年5月16日。当时,李振声到市农林科学院调查旱碱麦育种情况。作为小麦研究室主任,赵松山全程负责讲解。

一下车,李振声坚持先去试验田看看。这让赵松山有些意外。那一年,李振声已经80岁了,又是享誉全国的专家,不是应该先去办公室了解情况吗?李振声却摇摇手,直奔试验田。

在旱碱麦育种场圃的各个地块间,李振声一转就是两个半小时。每到一处,他认真察看,边走边问,从育种小麦的根脚、麦茎,到叶片、麦穗、麦芒,观察得特别仔细。

在“沧麦6005”前,李振声停下了脚步。“沧麦6005”是市农林科学院培育的抗旱小麦品种。它短芒、白穗,在试验田里特别亮眼。李振声边仔细观察,边询问相关情况,最后欣喜地说:“这个品种叶片下垂,真是个好性状!你们要特别注意这个品种!”

从试验田出来后,市农林科学院举办了座谈会。落座时,李振声拉住赵松山的手说:“坐在我身边,方便咱们交流。”

座谈会变成了旱碱麦远缘杂交育种与近缘杂交育种的研讨。李振声在介绍完远缘杂交育种的情况后,鼓励赵松山畅所欲言。

“在此之前,我们从事的都是小麦近缘杂交育种,这次座谈会对我们启发特别大。此后,我和同事们开始进行小麦远缘杂交试验,这是市农林科学院小麦育种方面一次革命性的改变。还有就是,我们原来没有注意过小麦叶片下垂的问题。经先生提醒,我们开始关注这个问题,并在以后的育种试验中不断积累经验。如今,叶片是否下垂已成为抗旱品种小麦的重要指标之一。”赵松山告诉记者。

赵松山称李振声为“先生”,叫得亲切、自然。他说,李振声认真严谨,还那么平易近人、虚怀若谷。市农林科学院的科研人员在试验田里种了李振声团队培育的“小偃60”。那次座谈会上,李振声特意让赵松山对此提意见。赵松山在客观陈述了这一品种的优点后,也指出了不足。李振声说:“你说得对,我们正在改进这个缺点。”

后来,李振声又来过市农林科学院。再来时,一下子叫出了赵松山的名字。这让赵松山有点儿意外。几年后,他退休被返聘到南皮生态农业试验站进行育种工作,从李振声办公室放着的照片上才发现了端倪。那是一张李振声与几位科研人员在试验田里的合影,李振声专门在合影上给赵松山备注了名字。

被返聘到试验站后,赵松山又见过李振声两次。在这里,赵松山天天和土地、麦苗打交道,俨然一位地地道道的老农。有一次,李振声在田间地头察看育种情况时,一下子认出了戴着草帽、正在田间选种的赵松山,握着他那沾满泥土的手说:“我的学生有些缺乏实地育种经验,老赵,你要多带带他们。”

赵松山说,近年来,李振声育种团队在南皮生态农业试验站先后成功培育出抗旱耐盐碱的优质小麦品种“小偃155”“小偃156”,在渤海新区黄骅市旧城镇实现亩产400公斤以上,助力沧州旱碱麦特色产业发展。