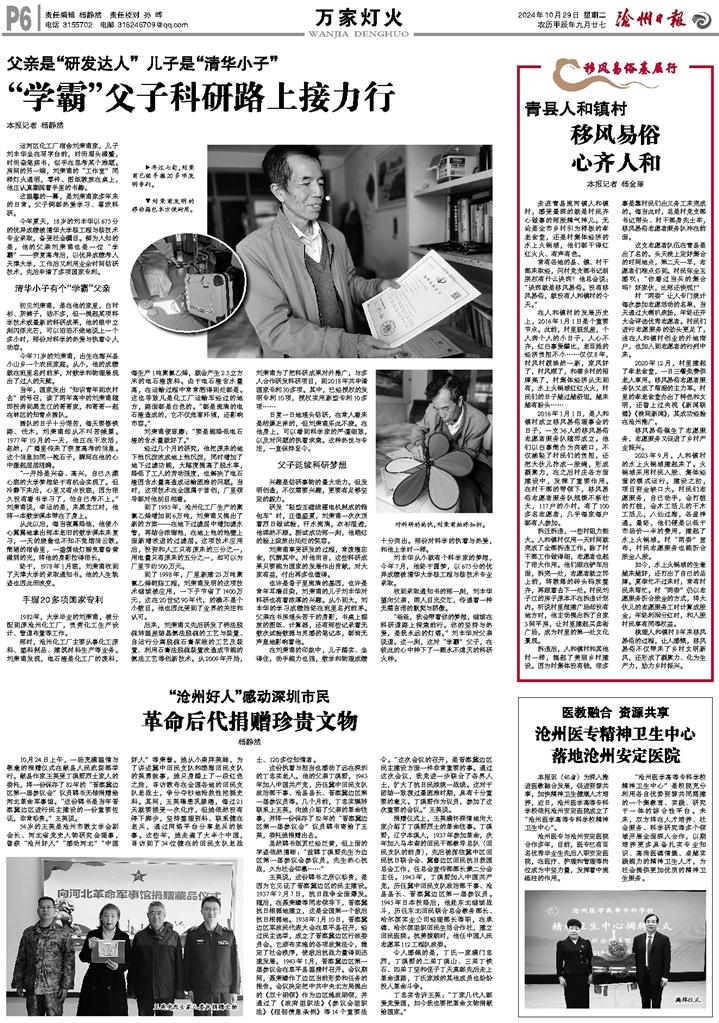

运河区化工厂宿舍刘荣甫家,儿子刘丰华坐在写字台前,时而眉头微蹙,时而奋笔疾书,似乎在思考某个难题。房间的另一端,刘荣甫的“工作室”同样灯火通明,零件、图纸散放在桌上,他正认真翻阅着手里的书籍。

这温馨的一幕,是刘荣甫家多年来的日常。父子俩都热爱学习、喜欢科研。

今年夏天,18岁的刘丰华以675分的优异成绩被清华大学核工程与核技术专业录取,备受社会瞩目。鲜为人知的是,他的父亲刘荣甫也是一位“学霸”——恢复高考后,以优异成绩考入天津大学,工作后又利用业余时间钻研技术,先后申请了多项国家专利。

清华小子有个“学霸”父亲

初见刘荣甫,是在他的家里,白衬衫、灰裤子,话不多,但一提起某项科学技术或最新的科研成果,他的眼中立刻闪烁光芒,可以滔滔不绝地说上一个多小时,那份对科学的热爱与执着令人动容。

今年71岁的刘荣甫,出生在海兴县小山乡一个农民家庭。从小,他的成绩就在班里名列前茅,对数学和物理展现出了过人的天赋。

当年,国家发出“知识青年到农村去”的号召,读了两年高中的刘荣甫随即投奔到黑龙江的哥哥家,和哥哥一起在林区的知青点插队。

插队的日子十分艰苦,每天要修铁路、伐木,刘荣甫却从不叫苦喊累。1977年10月的一天,他正在干农活,忽然,广播里传来了恢复高考的消息。这个消息如同一粒石子,瞬间在他的心中激起层层涟漪。

“一开始是兴奋、高兴,自己久藏心底的大学梦想终于有机会实现了。但冷静下来后,心里又有点没底,因为很久没有看书学习了,怕自己考不上。”刘荣甫说,幸运的是,来黑龙江时,他将一本数学课本带在了身上。

从此以后,每当夜幕降临,他便小心翼翼地拿出那本老旧的数学课本来复习,一天的疲惫也不知不觉烟消云散。简陋的宿舍里,一盏煤油灯摇曳着昏黄微弱的光,将他的身影拉得很长。

终于,1978年1月底,刘荣甫收到了天津大学的录取通知书。他的人生轨迹也因此而改变。

手握20多项国家专利

1982年,大学毕业的刘荣甫,被分配到原沧州化工厂,负责化工生产设计、管道布置等工作。

那时,沧州化工厂主要从事化工原料、塑料制品、建筑材料生产等业务。刘荣甫发现,电石渣是化工厂的废料,每生产1吨聚氯乙烯,就会产生2.5立方米的电石渣废料。由于电石渣含水量高,在运输过程中常常洒得到处都是。这也导致凡是化工厂运输车经过的地方,路面都是白色的。“都是流淌的电石渣造成的,它不仅危害环境,还影响市容。”

刘荣甫便琢磨:“要是能降低电石渣的含水量就好了。”

经过几个月的研究,他把原来的地下池沉淀改成地上池沉淀,同时增加了地下过滤功能,大幅度提高了脱水率,降低了工人的劳动强度,也解决了电石渣因含水量高造成运输困难的问题。当时,这项技术在全国属于首创,厂里领导都对他刮目相看。

到了1995年,沧州化工厂生产的聚氯乙烯增加到6万吨,刘荣甫又提出了新的方案——在地下过滤层中增加滤水管,再结合浓缩池,在地上池的池壁上面新增改进的过滤层。这项技术应用后,投资和人工只有原来的三分之一,用电量只有原来的五分之一,却可以为厂里节约500万元。

到了1998年,厂里新建23万吨聚氯乙烯树脂工程,刘荣甫发明的这项技术继续被应用,一下子节省了1400万元,这在20世纪90年代,的确不是个小数目。他也因此受到了业界的关注和认可。

后来,刘荣甫又先后研发了钙法脱硫转温差结晶氨法脱硫的工艺与装置、自运行分离脱硫石膏浆液的工艺及装置、利用石膏法脱硫装置改造成节能的氨法工艺等创新技术。从2009年开始,刘荣甫为了把科研成果对外推广,与多人合作研发科研项目,到2018年共申请国家专利30多项。其中,已经授权的发明专利10项,授权实用新型专利10多项……

日复一日地埋头钻研,在常人看来是枯燥乏味的,但刘荣甫乐此不疲。在他身上,可以看到科学家的严谨细致,以及对问题的执着求索。这种热忱与专注,一直保持至今。

父子延续科研梦想

兴趣是钻研事物的最大动力。但发明创造,不仅需要兴趣,更要有足够坚定的毅力。

研发“轻型互磁线圈电机制成的箱包车”时,正值盛夏,刘荣甫一次次顶着烈日做试验,汗水流淌,衣衫湿透,他浑然不顾。测试成功那一刻,他晒红的脸上绽放出灿烂的笑容。

刘荣甫享受研发的过程,常废寝忘食,沉醉其中。对他而言,这些科研成果只要能为国家的发展作出贡献,对大家有益,付出再多也值得。

也许是骨子里流淌的基因,也许是常年耳濡目染,刘荣甫的儿子刘丰华对科研也有着浓厚的兴趣。从小到大,刘丰华的学习成绩始终在班里名列前茅。父亲在书房埋头苦干的身影,书桌上摆放的图纸、计算器,还有那些记录着无数次试验数据与灵感的笔记本,都悄无声息地影响着他。

在刘荣甫的印象中,儿子踏实、坐得住,动手能力也强,数学和物理成绩十分突出。那份对科学的执着与热爱,和他上学时一样。

刘丰华从小就有个科学家的梦想,今年7月,他终于圆梦,以675分的优异成绩被清华大学核工程与核技术专业录取。

收到录取通知书的那一刻,刘丰华望向父亲,两人目光交汇,传递着一种无需言语的默契与骄傲。

“爸爸,我会带着你的梦想,继续在科研道路上探索前行。你的坚持与热爱,是我永远的灯塔。”刘丰华对父亲说道。这一刻,这对“学霸”父子,在彼此的心中种下了一颗永不熄灭的科研火种。