本报记者 魏焕光 摄影报道

本周末,由市文广旅局主办的“穆如清风 诗韵狮城”沧州诗经文化展即将落幕。为期3个月的展览时间里,6万余名市民走进沧州市博物馆观展,近距离领略诗经文化的魅力,感受《诗经》之乡的文脉悠长。

线上线下

共同探讨诗经文化

一走进沧州市博物馆诗经文化展展厅,记者便看到一块巨幅前言板。前言是对诗经文化和展览的介绍,道出了《诗经》与沧州的不解之缘。

据介绍,西汉讲授《诗经》的有齐、鲁、韩、毛四家。后来,三家诗亡佚,唯毛亨和毛苌在沧州河间一带整理讲授的《毛诗》传承至今。现在世界各地传诵的《诗经》,大都是从沧州大地传播出去的。因此,沧州被誉为“毛诗发祥地”与“毛苌故里,《诗经》之乡”。

为打造独具特色的诗经文化,助力沧州文化强市建设,9月15日,由市文广旅局主办,沧州市博物馆、河间诗经斋承办,河间市诗经文化研究会协办的诗经文化展正式与市民见面。

沧州市博物馆工作人员张领军介绍,展览不仅吸引了普通市民的目光,一些文化学者、作家、画家和学术团体也专程前来观展。节假日里,参观人数更是出现了一个个小高峰,参观者中有许多是来自北京、天津等地的游客。据统计,截至目前,这次诗经文化展的观展人数已超6万,仅国庆节期间,观众就突破了4万人。这些数据在一定程度上说明了诗经文化在当代社会的影响力以及沧州市民对本土文化的浓厚兴趣。

配合此次诗经文化展,沧州市博物馆推出了“诗经小讲堂”“诗意诗经—传统乐器演奏”等主题社教活动,同时借助新媒体平台,举办了诗经文化展专题直播活动,邀请古籍专家、诗经文化爱好者以及隐酌书吧读书会的读者共聚一堂,解读《诗经》,探索诗经文化的永恒价值。“未来,沧州市博物馆将继续深入挖掘本土历史文化资源,为观众提供更加精彩、丰富的优质展览资源。”张领军说。

96部《诗经》古籍

首次集中亮相

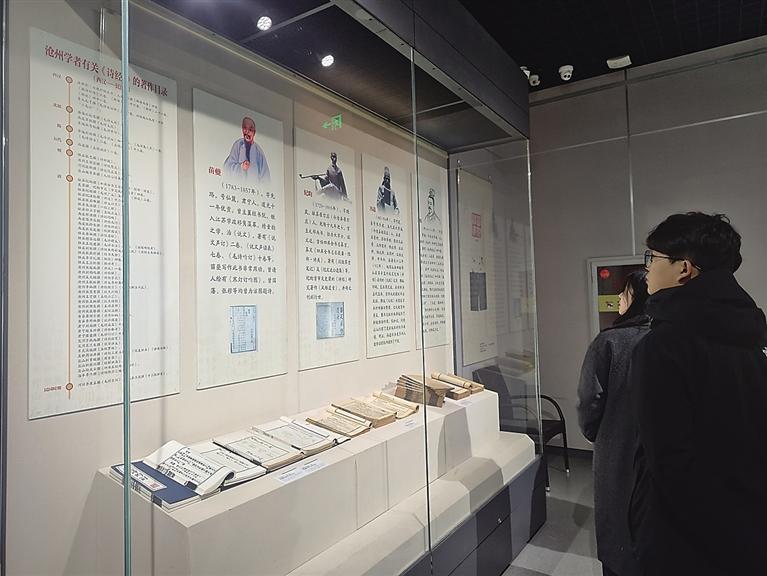

记者了解到,本次展览主要设置了3个单元,分别为“沧州和《诗经》的渊源”“诗经文化在生活器物中的体现”和“《诗经》在沧州的传承与弘扬”。展览精选并展出了诗经文化学者田国福30多年来收藏的《诗经》古籍96部、诗经文化相关器物206件,以典籍与实物相结合的方式,全面展示了诗经文化的丰富内涵以及对人民生活的深刻影响。

田国福告诉记者,他收藏的这96部《诗经》古籍是首次集中公开展出,其中,嘉靖三十五年(1556年)的刻本可谓珍品。此刻本使用白棉纸印制,内容删除了元朝增加的内容,恢复了朱熹原本的风貌。这部书除国家图书馆收藏一部外,目前能查到的只有这一部。另外,清朝杨一昆撰写的《诗经求似》手稿孤本也首次展出。

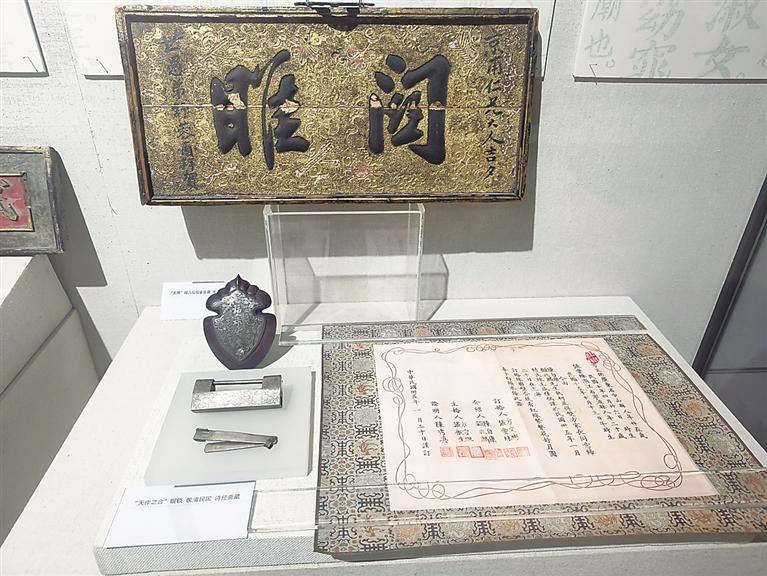

此次展览的特色之一,是展出了各种与诗经文化相关的器物,涉及婚嫁、劳动、社交、宴会、学习等生活的方方面面。汉代“君子砖”、明代“穆如清风”环纽青铜印、清代《钦定诗经传说汇纂》雕版、清代“关雎”浅绛彩人物罐、清代“关雎”暗八仙纹鎏金匾等代表性器物,悉数亮相。这些器物具有极高的艺术价值,体现了诗经文化对人民生活的深远影响。其中的“关雎”暗八仙纹鎏金匾由田国福委托朋友在拍卖会上购得,“关雎”二字,字形饱满,运笔有力,云纹图案细腻精致,体现出古代工匠高超的制作技能。鎏金匾历经岁月侵蚀,更添几分沧桑古朴。

此外,印有“其人如玉”字样的粉彩人物盖碗、印有“言念君子”字样的铜墨盒、刻有“齐家宜室”字样的贺喜牌、写有“麟趾呈祥”字样的婚书等,都以其别致的造型和独特功用吸引着参观者驻足观赏。这些展品不仅展示了诗经文化在不同历史时期的传播方式,也反映了诗经文化创新性发展的历程。

田国福说,举办以诗经文化为主题的大规模展览,这在沧州还是第一次。沧州诗经文化必将通过这次展览得到进一步弘扬。

文化传承的生动实践

采访中,记者发现很多参观者被诗经文化展深深吸引。他们或结伴观展,或独自欣赏,或全家老小一起围观,对诗经文化表现出浓厚的兴趣。

75岁的市民刘凤廷一边观展一边向老伴讲解。他说:“我特别喜欢读传统经典,尤其是《诗经》,这个展览展出了很多与诗经文化相关的物品,让我大开眼界。”在沧读书的大学生李松告诉记者,他从小就喜欢读古诗词,当看到熟悉的诗经文化通过展品变得鲜活起来,感到很惊喜。特别是看到“君子砖”时,他不禁想起了爷爷曾教导他“做人要有君子之风,忠诚守信”。

沧州儒悦书院院长林如月在观展后表示:“中华文化博大精深,诗经文化是其中的瑰宝。今天,我们要继承和发展诗经文化,就要做到创新性发展和创造性转化,让诗经文化真正‘活’起来、火起来。这次诗经文化展不仅是一次展览,更是一次传承诗经文化的生动实践。”