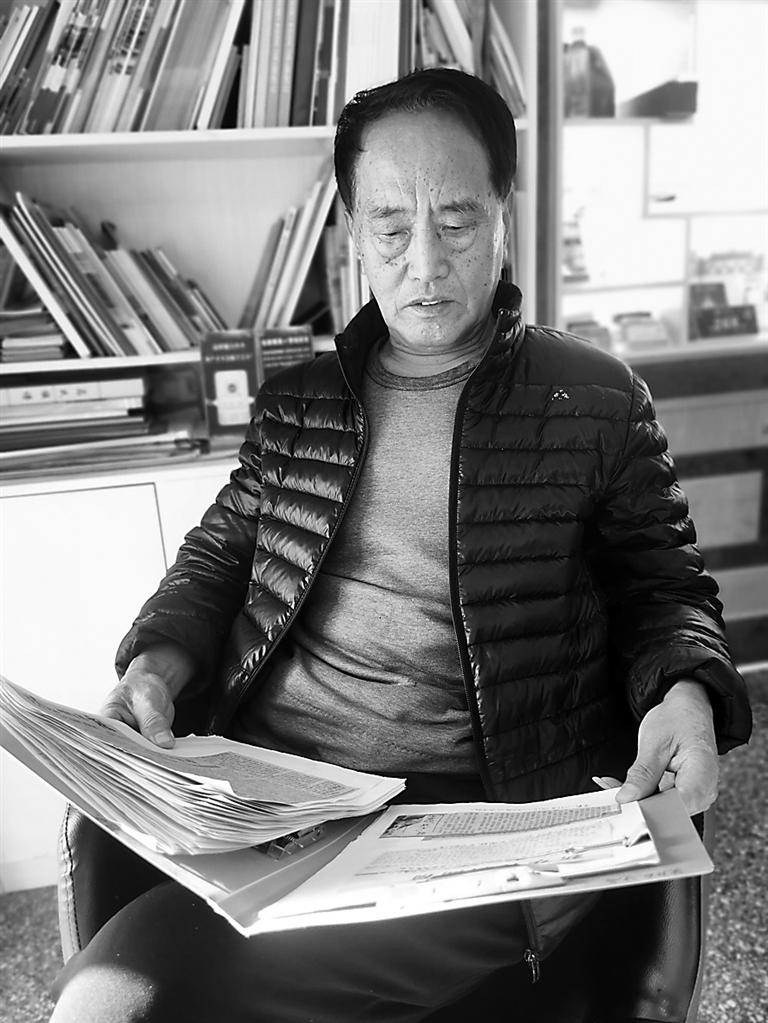

正午的阳光洒进窗户,一盆蝴蝶兰开得正艳,10平方米的房间里,一人多高的书架上摆着几十册剪报本。

这些剪报本出自一位70岁的老人之手,他叫李占武。

提起李占武,许多《沧州日报》的读者并不陌生,报纸上,经常能看到他的名字。“1973年参加工作后,我结识了《沧州日报》,从此与这份报纸结缘。”李占武感慨地告诉记者。

当时,不满20岁的他或许想不到,这份让他一见倾心的报纸,日后会和他的生活紧密交织,岁岁年年,成为生命中割舍不掉的一部分。

与《沧州日报》的缘分

如果当初没有选择从事文字工作,生活会是什么样?

在李占武的设想中,他可能会一直待在交河县商业局下属的土产公司,日复一日地重复着每天的工作,生活平淡,没有太多的波澜……

然而,这一切都只是如果。事实上,李占武选择了从事文字工作,并且与《沧州日报》结下了不解之缘。这份报纸不仅丰富了他的生活,也让他找到了属于自己的价值和意义。

李占武出生在泊头市西辛店乡,父亲多才多艺,精通京胡与绘画,却不幸早逝,留下他与母亲相依为命。生活虽极为艰辛,但他并没有因此消沉,反而对戏曲和剧本创作产生了浓厚的兴趣。

参加工作后,李占武成为当时的交河县商业局下属土产公司的一名临时工。当时,他主要从事文秘工作,负责搜集整理资料。但很多时候,他更像一名专业的记者——一旦听到哪里有新鲜事,便拿着一个小本子,匆匆赶往现场。每天上班,李占武都会阅读当天的报纸,那一个个铅字令他萌生了投稿的念头。

“当时的想法很简单,就是想把自己看到的事和想说的话写下来。”他坦言,时代瞬息万变,但唯有文字能留存在报纸上,成为一种印记。

“那时候写一篇稿子,先打草稿,要反复斟酌,再三修改,然后小心翼翼地用复印纸誊写出两份,一份给主管领导审阅,另一份则满怀期待地寄往沧州日报社。”尽管一开始,李占武撰写的许多稿件都如石沉大海般杳无音信,但他从未放弃过对文字的热爱与追求。

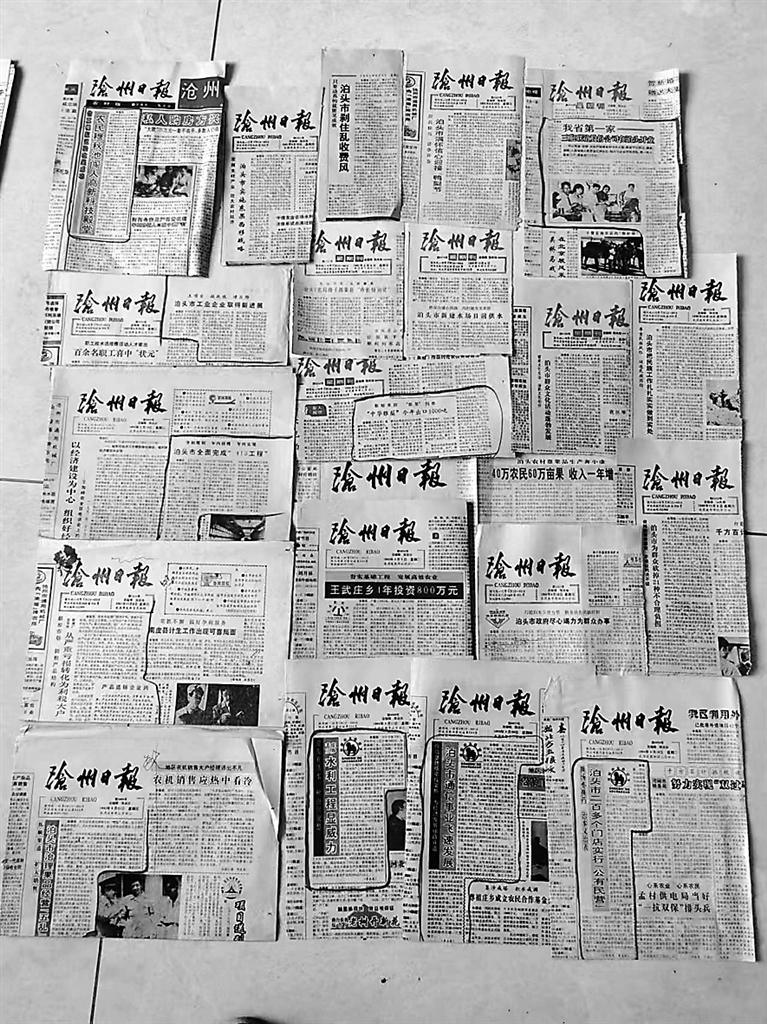

“稿件从交河县寄到沧州日报社得三四天时间,再历经层层筛选、反复修改才能刊发。所以每一次见报都尤为珍贵。”李占武说,第一篇稿件成功见报后,他便成了一名活跃的通讯员。

“编外记者”笔耕不辍

退休后,李占武并未停下手中的笔,反而以更加饱满的热情投入到新闻挖掘中。他深入街巷、走访邻里,用敏锐的观察和深厚的文字功底,记录着身边的故事,被大家誉为“不老的新闻战士”。

泊头梨园京剧团的演职人员到中央电视台录制节目,他用面包车拉着沧州日报的记者到北京采访;了解到西辛店乡军王庄村曾有过一座地下医院,他随即带着记者前去采访;戏曲艺术家裴艳玲在天津演出,他又带着记者们奔了过去……多少年来,他始终奔波在一线,为记者们提供新鲜而又有热度的新闻线索,也成为大家心目中的“编外记者”。

走进李占武的家,书架上那一沓沓整齐摆放的剪报本,都是李占武的“宝贝”。他小心翼翼地拿出其中几本,摩挲着上面的文章,仿佛这些文字又将他带进与《沧州日报》朝夕相伴的岁月。200多万的铅字,真实记录并见证了沧州日新月异的发展与变化,也见证了他与《沧州日报》难以割舍的情缘。

4000篇文稿背后

1976年,李占武根据一件真实事件,写出了《买“爹”报销》一稿。文章写的是一位顾客去买斧子,由于售货员文化水平不高,开发票时误把“斧”字写成了“爹”。顾客拿着发票回去报销,会计说:“买爹不能报销。”文章体裁新颖、构思独特,在《沧州日报》发表后颇受好评。从此,他投稿的信心倍增。

1981年麦收前,听说齐桥公社的农民买不到麦收农具,李占武骑自行车走了40公里到齐桥公社,详细了解了农民购买麦收农具的情况。随后,他写出了《齐桥供销社购进准备充足的“三夏”农具》的文章,在《沧州日报》刊登,受到了广泛关注。

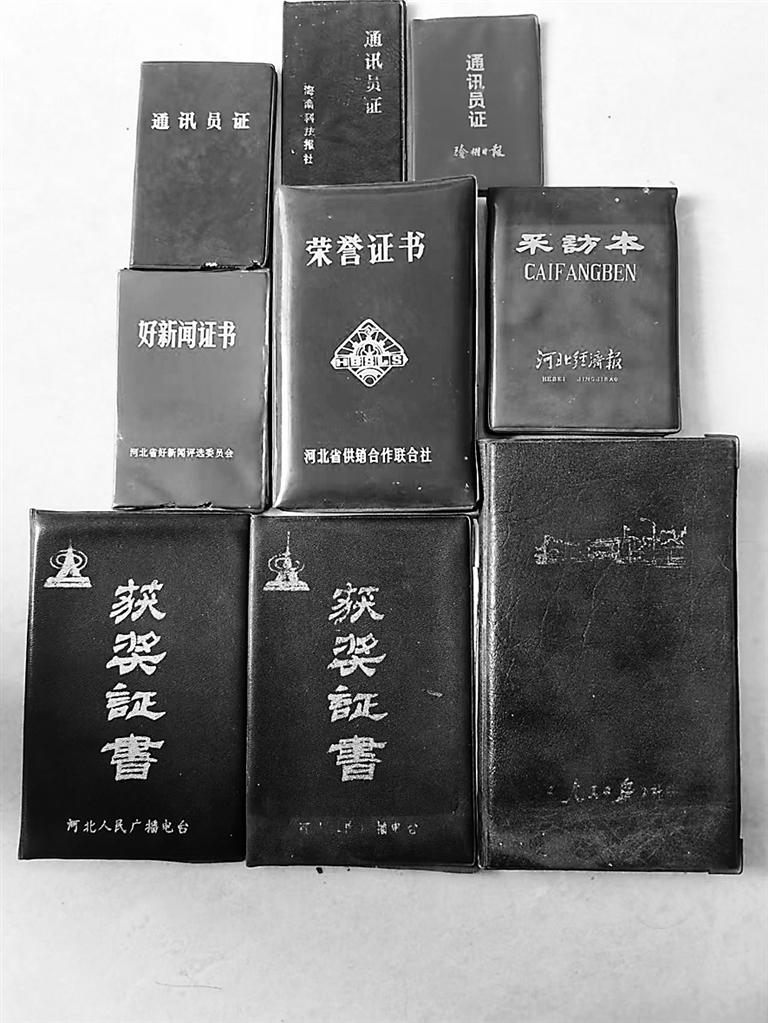

20世纪80年代正值改革开放初期,泊头百业待兴,李占武以《泊头市长抓“菜篮子”工程大见成效》一文登上《沧州日报》头版头条。从此,他的人生轨迹也发生了转变——他的才华受到大家认可,先后被借调到泊头市委、市政府办公室秘书科从事文秘工作。其间,他也进入了创作高峰期,平均一年发表稿件达160多篇,写出了大量有分量、有新闻价值的文章,有的在全国都有影响力。

1988年11月8日,李占武在《沧州日报》头版发表了通讯《京都“泊头帮”》,描写了改革开放初期的泊头农民,利用掌握的汽车改装技术在北京站稳脚跟,并建起50多家汽车改装厂,占领了北京汽车改装市场的半壁江山。文章见报后,引起了强烈的社会反响。随后,新华社也刊发了此文。

多年后,同事忆起李占武,无不赞叹他的勤奋与敬业:“占武常利用业余时间采访、写稿,晚上回到家还要写作到深夜。”

在李占武看来,社会每一天都在进步,能够用手中的笔记录下经济发展的轨迹、百姓生活的点滴是一种幸福。而能在《沧州日报》上发表出来,更让他深感荣幸与自豪。