郭之雨

下雪的季节,我想写雪。雪在这个世界才是最孤独的,因为它只有白。关于雪的诗词歌赋,已被文人墨客穷尽了赞誉,若想写出新意,就要把心掏出来,放到雪里去。

我踏雪来到运河边,看到郭二叔时,雪还在下,纷纷扬扬,如无数梨花飞舞。风抹白运河湾。树站在雪里,路也延伸到雪里。河滩上那条老龟似的旧船,也被层层叠高的厚雪包裹起来。不白的,只有流淌着的、没有结冰的那段河水,雪落入水中立刻化成了水,不能改变水的颜色。

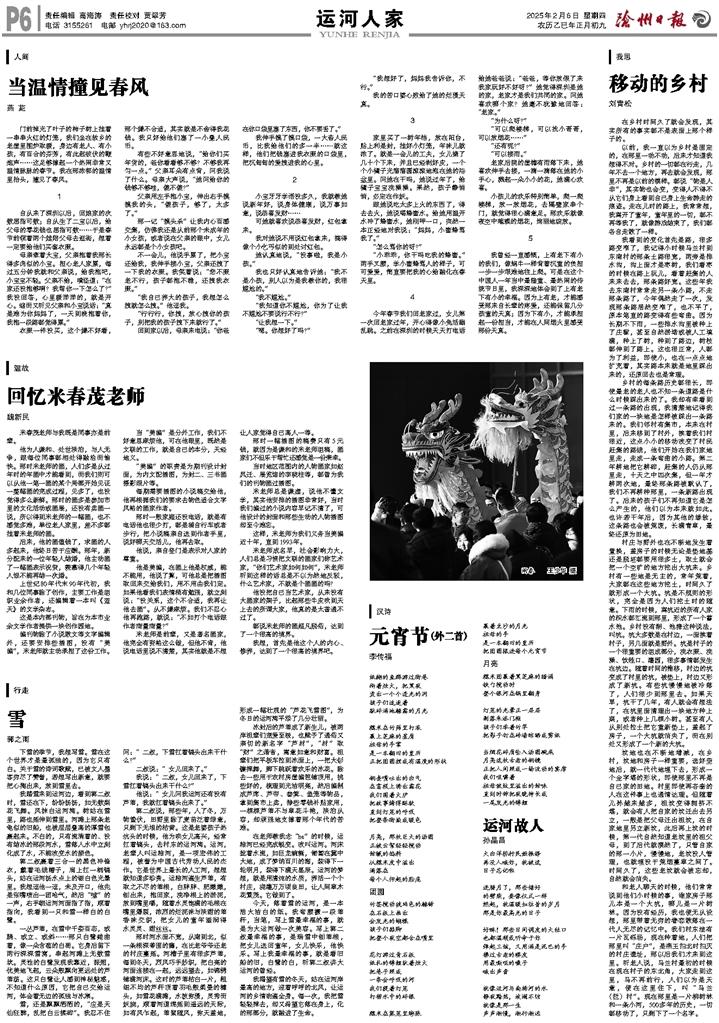

郭二叔裹着三合一的黑色冲锋衣,戴着毛线帽子,肩上扛一柄镐头,站在运河扬水点上的银白色光晕里。我想逗他一逗,未及开口,他先是张嘴喷出一团哈气,然后“嘘”的一声,右手朝运河河面指了指,顺着指向,我看到一只和雪一样白的白鹭。

一丛芦苇,在雪中千姿百态,或躺、或立、或斜……那只白鹭蜷曲着,像一朵含苞的白荷。它身后留下两行深深雪窝,串起河滩上无数雪坎。灵性的白鹭发现我靠近,振翅,优美地飞起,云朵般飘向更远处的芦苇荡。这只白鹭让人感到神秘魅惑,不知道什么原因,它把自己交给运河,体会着无边的孤独与冰寒。

雪,还是飘飘洒洒的,“应是天仙狂醉,乱把白云揉碎”。我忍不住问:“ 二叔,下雪扛着镐头出来干什么?”

二叔说:“ 女儿回来了。”

我说:“ 二叔,女儿回来了,下雪扛着镐头出来干什么?”

他说:“ 女儿问我运河还有没有芦苇,我就扛着镐头出来了。”

郭二叔说,那些年,入了冬,万物蛰伏,田野里除了麦苗泛着绿意,只剩下无垠的枯黄。这是老婆孩子热炕头的时候,他为哄女儿高兴,经常扛着镐头,去村东的运河湾。运河,老辈人叫运粮河,是一项宏伟的工程,被誉为中国古代劳动人民的杰作。它是世界上最长的人工河,想想就知道多珍贵。运粮河遍生芦苇,有取之不尽的苇根,白胖胖、肥嫩嫩,刨出来,抱回家,洗净根上的淤泥,放到嘴里嚼,随着水灵饱满的毛根在嘴里爆裂,浓烈的烂泥味与淡甜的苇香味交织,把女儿的童年滋润得水灵灵、甜丝丝。

那时河水面不宽,从南到北,似一条根深蒂固的藤,在比老爷爷还老的村庄蔓延。河槽子里有很多芦苇,每到冬天,烈风巧手妙织,把白亮的河面连接在一起,远远望去,如锦绣铺满河床。这时的芦苇枯白一片,粗细不均的芦秆顶着羽毛般柔曼的穗头,如雪花满滩,水波弥漫,灵秀而妖娆,顺着河道绵延到遥远的天际,如有风乍起,苇絮随风,弥天盖地,形成一幅壮观的“芦花飞雪图”,为冬日的运河湾平添了几分壮丽。

冰封后的芦苇成了新生儿,被两岸祖辈们宠爱至极,也赋予了通俗又亲切的新名字“芦材”,“材”取“财”之谐音,寓意如意和财富。祖辈们把平板车拉到冰面上,一把大钐镰挥舞,脚下跳跃着欢乐的冰花。除去一些用于农村房屋编笆铺顶用,挑些好的,梳理到光洁明亮,然后编制成芦席、芦帘、畚箕、鱼笼等物品,拿到集市上卖,挣些零钱补贴家用,一棵棵芦苇不与草花斗艳,淡泊从容,却顽强地支撑着那个年代的苦难。

在老师教我念“he”的时候,运粮河已经完成蜕变。改叫运河。河床拢着水流,如巨龙蜿蜒,匍匐在冀中大地,成了梦纳百川的海,装得下一轮明月,装得下满天星辰。运河的梦想,就是用清纯的水质,养活一个个村庄,浇灌万万顷良田,让人间草木花繁茂。它做到了。

今天,落着雪的运河,是一本浩大洁白的纸。我弯腰撅一段苇秆,当笔,写上雪最幸福的事,就是为大运河做一次美容。写上郭二叔最幸福的事,是瑞雪中刨苇根,把女儿送回童年,女儿快乐,他快乐。写上我最幸福的事,就是看旧船的旧,白鹭的白,听郭二叔讲大运河的曾经。

我渴望有雪的冬天,站在运河岸最高的地方,迎着呼呼的北风,让运河的乡情吻遍全身。每一次,我把雪轻轻掸去,却又希望它落在身上,化的那部分,就融进了生命。