近日,国营海兴农场农垦记忆馆正式开馆。馆内设置了“农垦记忆”“农垦印象”“农垦好物”三个板块,通过文字、图片、雕塑等形式,展示了海兴农场创建70多年来的发展变迁以及农场在生态环境、农业产业、文化旅游等各项工作中取得的成绩。

农垦记忆馆开馆当天,许多退休职工参观后纷纷感慨。这座由老仓库改造的展馆,正以独特的方式讲述着跨越七十载的农垦传奇。

“当年我们扛着铁锹睡草棚,愣是把盐渍滩涂变成米粮川。”1949年出生的郭庆和,人生轨迹始终与国营海兴农场紧密交织。

站在农垦记忆馆的展柜前,他布满老茧的手指轻轻划过一张1956年的农场规划图,图纸上的字样让他陷入回忆:“那年我刚记事,父亲指着窗外说,远处盖房的是从天津来的技术员。”

史料记载,1948年,沧南专署响应山东省渤海区推广农业种植的号召,在靖远县(现盐山县)城南杨庄建立农场,这便是海兴农场的前身,当时隶属山东省管辖。1949年,靖远县改名为盐山县,农场也随之更名为“盐山县试验农场”,隶属于山东省渤海区沧南专区。1955年,盐山县试验农场从事业单位转为国营企业单位。1956年,经河北省委批准,明泊洼劳改农场在盐山县建立。此后,随着行政区划的多次调整,农场的归属和名称历经多次变更。1958年,津、沧两专区合并称天津专区,后又与天津市合并,农场归属天津市农垦局管辖。1961年,沧州地委与专署归河北省委领导,农场名称变更为“盐山县农场”。1965年,海兴县成立,农场划归海兴县管辖,盐山县农场改称为“国营海兴县农场”,同时明泊洼劳改农场也由盐山县划入海兴县,命名为“国营明泊洼农场”。1989年,沧州地区行署发文,“国营海兴县农场”和“国营明泊洼农场”由省管农场归属海兴县管理。1991年,两个农场合并,成立了“河北省国营海兴农场”。

郭庆和与海兴农场的缘分始于1971年。那一年,他参加工作,成为农场的一名职工。那时的农场条件艰苦,但他却从未有过怨言。从保管员到后来的电影放映员,郭庆和始终认真负责,勤勉工作。

刚开始,他担任场里的电料保管员。后来,他又兼职工会、后勤等方面的工作。

再后来,郭庆和被调到农场电影队,成为一名电影放映员。在那个娱乐方式匮乏的年代,看电影成了农场职工们最期待的事情之一。他深知自己责任重大,努力学习电影放映技术,不断提高自己的放映水平。据他回忆,有一年他放映了556场电影,几乎每天都有放映任务。尽管工作辛苦,但他却乐在其中。

1975年,全市举办放映员大比武活动。郭庆和凭借着扎实的技术功底和熟练的操作技能,在比赛中脱颖而出,架机、接线、通电、挂片……仅用1分27秒就完成了电影放映的7道程序,取得了第一名的好成绩。

在农场工作的岁月里,郭庆和见证了农场的变迁和发展。从最初的盐碱荒地到如今的现代化农场,郭庆和感慨万千:“农场就像我的家,我在这里工作、生活,见证了它的成长和变迁。如今,海兴农场已从盐碱荒滩蜕变为现代农业示范区,智慧农业物联网覆盖万亩良田。”

退休后,郭庆和并没有闲下来。他积极参加志愿活动,为农场和社区居民提供力所能及的帮助。他说:“虽然我已经退休了,但我的心还年轻。我愿意为农场和社区的发展发挥自己的余热。”

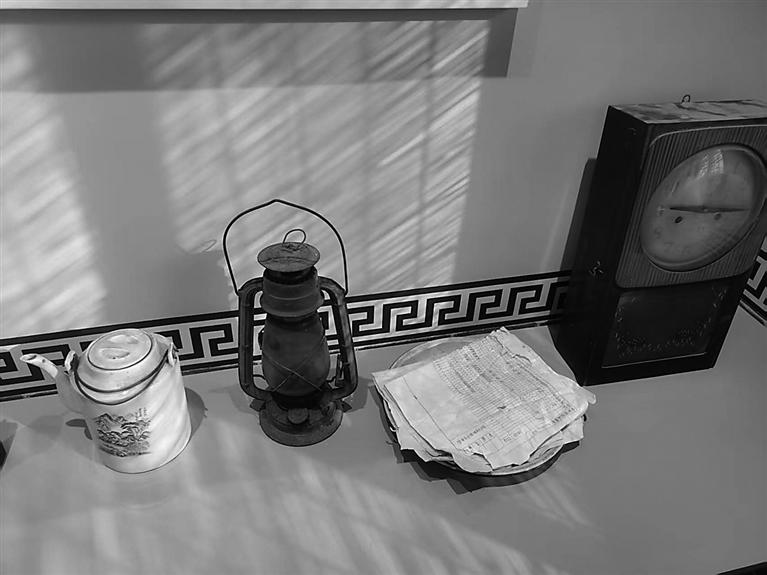

听说海兴县农垦记忆馆征集老物件,郭庆和主动将自己收藏的老物件、老照片捐了出来,希望能为海兴农场留下一段记忆。