我大运河,是运载和收藏时间的那一个。

长江与黄河,从青藏高原出发,目标向海,一个把自己写成“几”字,一个把自己画作翅膀。黄河“几”案,让人联想到古人隐几而卧的安闲;长江大翅,如“垂天之云”诠释着张弛巨力。

京杭大运河,自南而北,如一柄古木钟摆。她牵着海河、黄河、长江、淮河、钱塘江,左右摆动,振幅不大不小。倾心侧耳,你就能听到她千百年的嘀嗒回响。

大运河在时间里,时间在大运河中。

运河第一时间是帝王的。

运河是帝王圣指点击率最高的河,这跟泰山一样,虽非最高却为五岳之首,备受尊奉。究其因由,长江黄河是天赐地生,运河则是为王所诞。

运河之祖吴王夫差,征服了楚越大地,成为一方霸主之后,他收拾行囊,决定北上攻打齐国。亮闪闪的铜剑一指,开邗沟,雄霸中原!两千六百多年前,邗沟里掘出的泥土,乌亮亮的,泛着金属质地的王气。

在北方,另一位王者,呼应了吴王,他就是魏王曹操。征刘表,引军北还,“遏淇水以入白沟”。他明白,南粮北运,方可统一大业。他力主开凿的那条河,叫卫运河。

邗沟与卫运河,吴王与魏王,一个南端,一个北头儿,相隔了一千多里、半个多世纪。他们居然有这神谕般的相应。

又四百年后,一个史册里名声挺差的皇帝,对运河的贡献却功不可没,他年号“大业”。“辛亥,发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河通于淮”“四年春正月乙巳,诏发河北诸郡男女百余万开永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡”。通济渠达于淮河,联通邗沟;永济渠携卫运河,直达北京。至此,我京杭运河南北贯通。

或许因为这位皇帝好乐,在通济渠醉心游玩,千骑万乘、舳舻相接二百余里;或许还因为这位皇帝好战,在永济渠醉心开战,曾带着几分酒气,对高丽使者说:“归语尔王,当早来朝见,不然者,吾与启民巡彼土矣。”当真,他集军开战,不止对高丽,还有辽,而且不止一次,百姓反了。这位王者,谥号“炀”,就是隋炀帝。

再一千一百年后,乾隆皇帝五次东巡,四过沧州。

乾隆三十六年的某一天,天上,月亮把水样光华洒进运河;地上,华舟一路,开向京师。此时,船经过沧州码头,他临风而立。这位多才的王者,眼里是沧州的风物,心里在构想着蓝图或者诗思。

在运河上,沧州仅是一个点。大运河,跟帝王们有一份命定的缘。

……

泰山封禅,帝王们把山当作了与天对话的媒,凭借通天。而大运河是帝王们沟通山河的媒,借以连地。广袤神州因之南北互助,相融。

泰山有个大型演出《泰山封禅》,特效灯光里,时空穿越,日月乾坤无言诉说。或许有一天,运河会以鲜活姿态震撼未来时间。

运河最炫时间属于诗文。

当初,魏王曹操开卫运河该是受了诗思蛊惑。“淇水汤汤,渐车帏裳”“淇则有岸,隰则有泮”——淇水,是注满诗情的河。魏王另一个角色是诗人,“日月之行”“星汉灿烂”,他心里有星河的浪漫。

九百年前,杭州,一座大宅子里,施耐庵坐馆教书。运河水悠然北去,宅子竹林环绕。施先生在这避秦的桃源,边教书,边写书,《水浒传》问世。风风火火闯九州的水浒英雄们,原来于运河孕育。

几乎同时,施先生的学生罗贯中也枕藉着大运河的水,著就了中国另一部巨著《三国演义》。罗先生本是山西人,随做丝绸生意的父亲,先到苏州,后到杭州。跟老师一样,由乱入静,他把心交付运河水,用文字织就了与丝绸同样斑斓的三国。

又两百年,历史镜头里,年过花甲的吴承恩自远而近。他原本要如父亲所望,承皇恩而为官。可官场的路越走越窄,有一天他拂袖而去,去到杭州,去出了个惊天动地的《西游记》。

杭州,运河南端,文字与丝绸纠缠着共荣。

又一百多年,运河北头,冒出了《红楼梦》。曹先生字“沾”,本该“既优既渥,既沾既足”。祖上是江宁望族,偏偏在他十三岁时遭籍没,一夜之间“沾”的福运灰飞烟灭。“满径蓬蒿老不华,举家食粥酒常赊”,先生卖画,买醉,狂歌。西山十年,披阅增删,《风月宝鉴》华丽转身,《红楼梦》诞生。

《红楼梦》们是一枚枚硕果,大运河是一条巨藤,这藤千年不老。你看,又一枚硕果,徐则臣的《北上》,滴着露水,就在你面前!

运河最厚的莫过烟火时间。

索性,在沧州码头下船,走进这二百多公里大运河沧州段,占了大运河总长的八分之一。

听,一阵铜锣声响,杂技艺人开场。

一大两小父子三人,吞剑,吐火,头磕砖,三仙归洞……父亲说,一早我领着俩孩子出门,大的八岁,小的五岁,天热,小的光着屁股。走到集上,撂个场,给孩子买了个裤头儿,到了码头撂个场,再买个小褂儿……

这场子顺着运河一撂就到了天津卫,北京城,黄河两岸,大江南北,走出了国门。小场子凭大运河,撂出了全球响当当的吴桥杂技大世界。

信步,巷口坐下,人们会告诉你,运河水是沧州的宝。

银发老太太,瘪着嘴巴,给你讲张娘娘的银碗——

兴济老张家傻闺女,满脑袋秃疮,傻呵呵的。那天,村里来了好多大官选娘娘,彩头儿是“骑着龙,抱着凤”。傻闺女正怀里抱着一只公鸡,骑在墙头上,一下子被选中了。头上船,傻闺女到运河边洗脸,一低头,一只银碗掉进河里。傻闺女秃疮没了,一下子变成了天仙女,成了张娘娘啦!

银碗入河是传说,但张娘娘不是。她是明孝宗皇后,寒门入宫,却是历史上唯一独享皇泽的女人。

如果你打听酒食,饮者会给你讲沧酒传奇。

几百年前,运河边上有座酒楼发生了件怪事。连续三天,三个老者临窗豪饮,从早上喝到子夜,不付酒钱。酒家好客,面无愠色。临行,老者把喝剩的酒,倒进了窗外运河。河水立马变了颜色。老者说,用它酿酒,超香,权当酒钱。自此,沧酒名满运河。

如果询问美食,农民会给你讲纪晓岚跟枣。

乾隆过沧州,尝到了甘美无比的金丝小枣,就带回了朝廷。上朝时,分给大臣品尝,约定收回枣核儿,他要按枣核儿收银子。纪晓岚说,我家乡的枣是运河水浇的,实在太喜欢了,我忘了吐核儿啦!

笑话非真,可沧州红枣名不虚传。史上有苏州胥门外大运河上的枣市桥;杭州运河博物馆壁画,市场繁华,沧州红枣招牌赫然。

无论走到哪里,运河烟火气总是扑面迎着你,一层层裹了你。

从历史走到今天,在沧州运河岸边,你会遇到清风楼,还有跟着大运河钟摆振幅,探寻运河时间的一群人。

清风楼雕花镂云,影在粼粼波波里。河上,不再有小火轮驶过。沧州人视为宝贝的河水,已瘪瘪的。尽管运河水曾经决堤,淹了农田房屋,但运河人,滤掉不悦,只记住了她的好。

不再丰盈的运河,不会成为历史符号。人们正跟着她脚步,走入她未来时间。

关于“时间”,意大利物理学家卡洛·罗韦利说,海面要比山顶时间流逝缓慢。

运河是一条悬河,河床高于一般河流。运河时间不最急,也不最缓。它凭一柄古木钟摆,点数脚步,钟摆声声,恰如急雨过后,嘀嗒——嘀嗒——或许这正孕育下一场雨。即将到来的雨,是独属大运河的大律动。

期待我大运河新雨时间。

林中牧羊

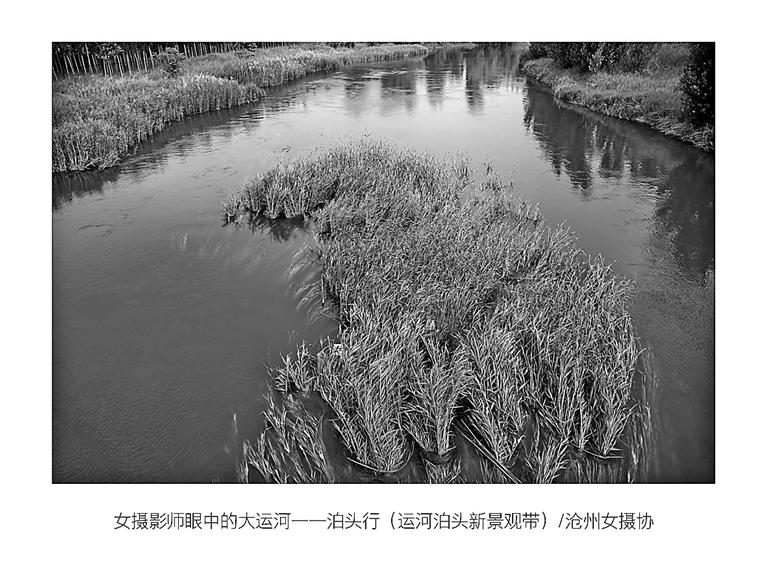

蒹葭苍苍

本版摄影 田 倩