“三更灯火五更鸡”,是赵振兴老人最常说的一句话。用书中自有颜如玉形容老人不为过,头发斑白,但精神矍铄,说起话来底气十足。几十年来,老人与书相伴,寄情于笔,在文字的世界中徜徉。

父母是最好的启蒙老师

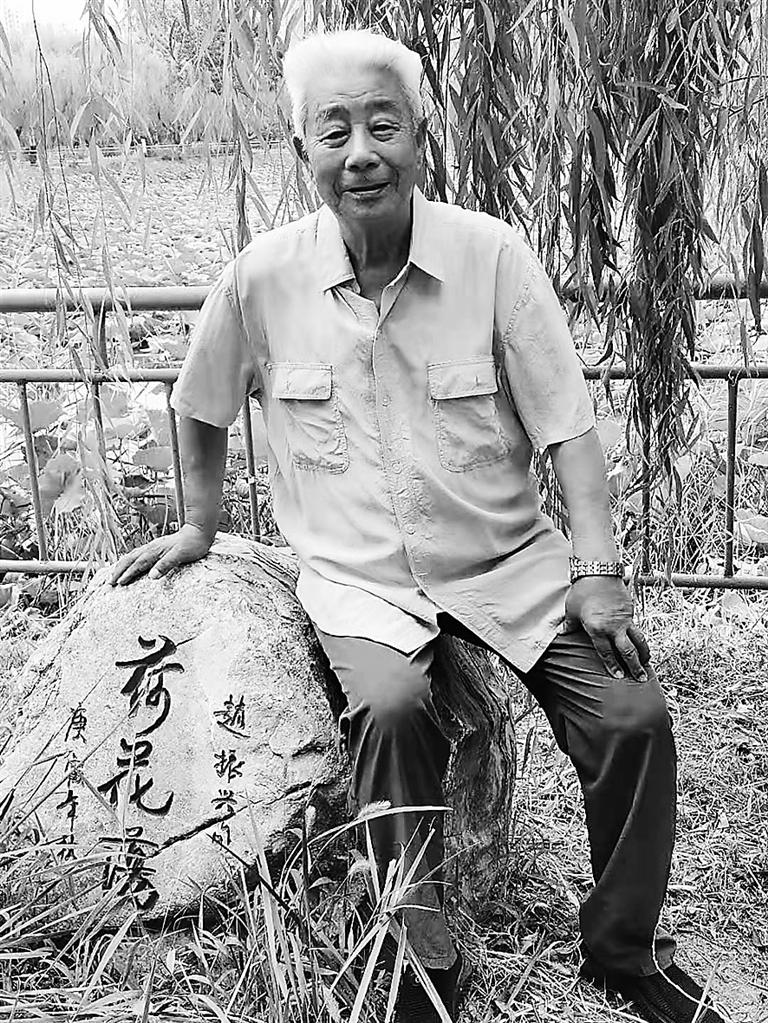

82岁的赵振兴是我市夕阳红读书会的“老人儿”,每次活动都会早早地到场,把精心准备的作品朗读阐释给大家听。

老人的读书习惯犹如穿衣吃饭,已经是生活的绝大部分。读书的启蒙源于父亲。老人说父亲上过4年小学,是当时村里的文化人。赵振兴5岁时,父亲就开始教他《百家姓》,边教边讲故事。老人记得小时候,一个“账房先生”不会写“胡”字,可偏偏来了个姓胡的人。于是,一边记账,一边念叨:越不会写胡你偏姓胡,没办法,就画个大壶套小壶吧。听了这个故事,赵振兴就赶紧学,看看胡字怎么写。父亲也时常讲故事,启发他学习读书。父亲讲有一对新婚夫妇对诗,新媳妇说:“我的炕四角四方,针线簸箩放在中央,我的针一来一往,绣了个苗凤花方。”说到这,父亲让赵振兴找“苗凤花方”在哪里。找到后又说出下联:“我的桌四角四方,笔墨纸砚放在中央。我的笔一来一往,写了个柏水窦章。”于是,他又找到了“柏水窦章”。

这样的方式很能激发兴趣,学完《三字经》,再学数学也不觉枯燥了。父亲又教他“九九歌”和“斤秤流法”。入了门,越学越快,赵振兴总想多学点,且能过目不忘。至今,“一退六二五,二一二五,三一八七五,四二五……”老人还背得滚瓜烂熟。

赵振兴说,母亲不识字,却有一本睁眼瞎的“苦楚经”。母亲7岁那年,河北大旱,颗粒无收,家无存粮没法过冬。赵振兴的姥姥姥爷带着舅舅、母亲,典卖了田产,下了关东。一家人都不识字,托人买火车票,对方却用买到哈尔滨通票的钱,只买到了静海。结果一家人上车一会儿就被赶下火车。四口人只好迈着大大小小的脚,步行到关东。全部家当眼睁睁被骗走,这是母亲一直忘不了的痛。日军占领东三省后,母亲一家又抛弃新家回到老家。

母亲的痛在赵振兴心中种下了种子,他抱着报国兴家的决心读完大学,在天津、沧州执教37年。退休后,仍夜以继日地读书写作,教育后生。

作品满满正能量

读书促进了写作,写作带动了读书。赵振兴退休前,写了几十篇论文,国家级四篇,并被评为教授。退休后出版的五部著作都是满满的正能量,被誉为“满足老中青少阅读的小百科全书”。

在人们为看病贵、看病难而焦灼的日子里,老人十年磨一剑,出版了50万字的《学黄帝内经 谈科学养生》,一谈养生,二传偏方,从中医养生的角度,解决贵和难的问题,荣获了沧州市科学进步奖。当看了媒体上报道的“北京三天有四个大学生坠楼”等报道时,老人感慨万千,夜不能寐,编写了二十四章励志故事,教育青少年发愤图强。

为实现“终身育人”的愿望,老人始终秉持“为用读书、为用写作”的宗旨。《乐园炫歌》《乐园秋韵》是被读者称为“小百科”的诗文童话集,篇篇充满正能量。书中20多篇“小言论”,在《沧州日报》专栏连载后,受到时任市领导点赞,并向各县大力推荐。事后,老人被市委宣传部聘请为“精神文明巡视员”。在进行社会主义核心价值观教育中,老人出版了《童谣150首》,又参与了市教育局、市司法局组织编写的《防止校园欺凌》《青少年法律知识歌谣》等书,深入10多所小学,参与宣讲活动。

今年庆祝建党100周年,老人饱含激情地撰写了诗歌、小说、散文、故事数篇,多角度讴歌中国共产党的丰功伟绩。多次参加红色故事会,讲述“红色特工建奇功”的故事。还参加了许多社区的庆祝建党百年活动。

三更灯火五更鸡

古人把勤奋读书称为“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时”,现在又有人说“八小时之外的工夫,决定你是否成功”,并称这是成功的铁律。可见一个人要想成功,必须在八小时之外下功夫,加班加点,甚至通宵达旦。

老人早起的习惯是从小养成的。七岁那年,父亲遵照“不辞辛苦走道路,勤俭富”的家训,叫他早起捡粪。看着月光起床,比鸡起得早,气得同行老头直吹胡子:“哈,你又起在前头了,我又白跑一趟。”赵振兴围村转一大圈回来,吃饭有味,读书有劲。

工作后,在天津教学,定期下乡支农。赵振兴说,有一次班上有个同学病了,凌晨4点要起来吃药。赵振兴就把他叫到自己身边,每天按时叫他吃药。从此,早起早读的习惯就养成了。几十年来,每天凌晨4点至7点是老人雷打不动的读书写作时间。

有人说:“你知道这是什么时间吗?”老人说:“知道。是魔鬼时间。但使命在身,不管时间,灯鸡相伴,快乐安然。”五十年如一日,越战越勇。八十老翁,耳不聋,眼不花,走路快,吃饭香,能读书,写文章,八十有二不服老,日日添柴火焰高。