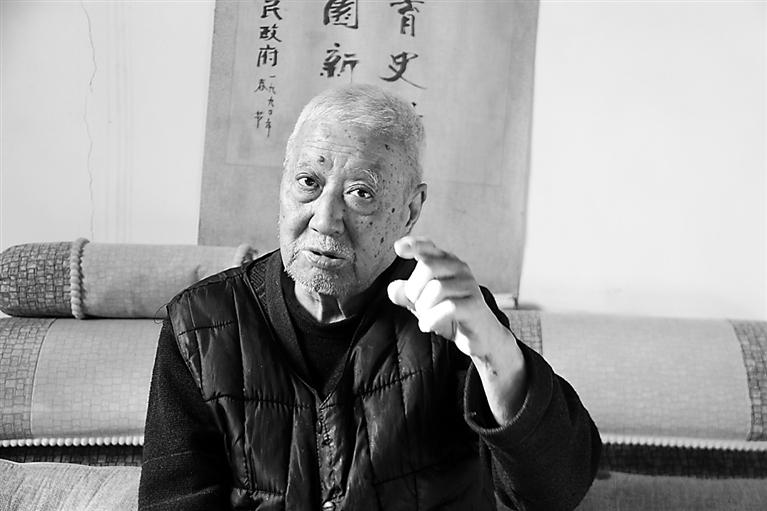

青县县城南街,八旬老人陈家美茶余饭后总要到运河边走一走。他儿时生活在运河岸边,吃着运河的水长大,对运河有着深厚感情。他小时候和玩伴们一起在运河边玩耍,长大后在运河岸边读书、劳作,目睹了运河的时代变迁,后来成为青县二中的一名教师。

陈家美热爱运河,喜欢研究当地文史,从上世纪50年代,便开始搜集整理楹联、传说等民间历史文化,参与青县地方志的编写。运河远去的点点白帆对他而言,犹如席慕容笔下那悠远笛声里的乡愁,令人心驰神往。

1963年以前,运河水滔滔不绝,水上运输极为方便。在没有火车、汽车的年代,运河作为纵贯南北的大动脉,在交通运输方面发挥了巨大作用。南方的丝绸,进贡的大米,所需的军粮,多通过这条河运输,因而人称运河为“御河”或“运粮河”。

陈家美说,青县城南二里的鲍家嘴村,紧靠运河且有河湾,便于泊船,因此就成了货运码头。当年一派繁荣景象,不大的村庄仅茶馆就有两个,卖吃食的摊子密布河岸,昼夜营业。本村居民多以船为生,成了青县水上运输的主力。

“鲍家嘴村当时主要有三姓居民,即刘、贾、徐三姓。刘姓户数最多,船也多。”陈家美说,刘姓居民的船多为集船。集船就是短途运输船,这样的船以青县为中心,北到天津,南到沧州,最远的往南到泊头。船从青县到天津5天一个来回。集船的代号为“旗”。当时鲍家嘴的集船有红旗、大黑旗、小黑旗、蓝旗、大花旗、小花旗。一旗为一只船,每只船可载重40吨左右。姓贾的船多为随河船,这种一般是远途船,没有代号。船只较大,可载重五、六十吨。这类船带有小船,以防码头水浅,大船不能靠岸时,用小船卸货渡人。据说,这种船曾到过山东临清及其以南地区。

这两类船,船工人数多少不一,远途船每只最少十三人,多的话十六七人。小集船每只八九个人,大集船最多十四五人。行船时,除少数人管撑篙、掌舵、升帆、落帆外,大多数船工要轮流拉纤,拉纤时为了步伐一致,有人领着喊纤号。

陈家美说,船工有的是长期的,有的是船主临时雇用的。工钱的算法,按里程计算,35公里为一段,以此计算工钱。船工的生活,如果是远途船,而且逆水上行,每天吃四顿饭,热天喝三次水,主食是玉米面窝头,稀的是粥。解放后,船工的生活有了改善,晚间的粥改为每人半斤面的面汤,四顿饭两顿熟菜两顿咸菜,如果下行顺水,每天则吃三顿饭。

坐船的人可在不同码头上船,船票价钱按路程远近而定。辛亥革命后,从青县到天津的船票价格为大洋一元,当时20公斤一袋的面粉售价5元,也就是说,一张船票相当4公斤面粉的价格。如果是熟人或无钱买票的穷人,还可减价或免费。载运货物的价格,要看货物的数量和所占空间来计算运费。

从青县运往天津的货物,多为果、瓜、梨、枣、粮、棉、蔬菜等农产品,从天津往回运的多是针、线、布匹、肥皂、煤油一类的工业品及其它生活用品。

“旧社会官、匪多如牛毛,船只时常遭劫。解放后社会秩序安定,生命财产才有了可靠保障。”陈家美说。