本报记者 杨金丽 摄影 王少华

5月16日晚,在阿尔卡迪亚酒店,78岁的张学浩向记者走来,神色间颇似他的父亲、京剧艺术大师张君秋。

这次沧州之行,张学浩是带着敬畏和期待来的。他从小就崇拜张仲瀚,二人亲如父子,感情深厚。说起与张仲瀚的故事,他一次次情不自禁,老泪纵横。

来沧寻访遗迹

张学浩这次到沧州,还要从去年底的北海票友节说起。当时,他和妻子董翠娜在宾馆巧遇京剧名票王增田,多次得到他热情真挚的帮助。后来,别人引荐王增田拜张学浩、董翠娜为师,夫妻俩才意识到,原来徒弟就是一直以来默默帮助他们的那个热心人。当听到王增田自报家门是沧州人时,张学浩非常高兴:“太好了!张政委也是沧州人,你们是老乡!”

张学浩口中的张政委,就是“无衔将军”张仲瀚。他还拿出张仲瀚的照片,用无比仰慕的口气说:“我在舞台上扮演过很多武生,在我心中,没有一位能媲美张政委。他身兼文人的儒雅气质与军人的英武气概于一身,拥有很强的人格魅力。”

王增田从老师的目光中看到了敬仰、追慕和期许。从此,他格外留意收集张仲瀚的资料,希望帮助老师完成沧州寻访张仲瀚故事的夙愿。

张学浩是5月16日上午来到沧州的。午饭后,听说张仲瀚的本家侄孙张丙起从沧县崔尔庄村赶来了,老人立即表示:不休息,马上见!

见面的一瞬间,张学浩顾不得去拿手杖,脚步蹒跚着迎上快步走来的张丙起,两双大手握在了一起。张学浩的眼圈一下子红了,声音也哽咽了:“你是张政委的亲人吗?像,真的像……”

张丙起的眼泪也下来了。两个人紧紧抱在了一起。

深情讲述往事

张学浩深情讲述了他与张仲瀚的故事。

张仲瀚是沧县崔尔庄人。他1933年加入中国共产党,1937年组织抗日武装队伍,在抗日战争、解放战争中身经百战。他是新中国军垦第一人,其在新疆屯田戍边的故事,堪称传奇。周恩来总理称他“无衔将军”。他多才多艺,尤其酷爱京剧,与梅兰芳、马连良等京剧大师是朋友,与张学浩的父亲张君秋也是戏曲上的知音。1952年,37岁的张仲瀚到北京开会,顺道到张君秋家做客,见到了6岁的张学浩。他非常喜欢学浩,和张君秋说:“我要是有这么个孩子多好!”那次开会,张仲瀚要在北京待一段时间。他不仅带学浩到王府井逛街,给他买小夹克,还带他到前门饭店住了好几天。之后,只要来京,他就会接学浩出来住几天。那时,他在新疆工作多年。他告诉学浩:“快点长大,将来带你去新疆,给你匹小马,让你骑个痛快!”

“文革”后,张君秋被抄家,一家人被扫地出门。不久,传来了张仲瀚被批斗的消息……

一晃,张学浩成了二十出头的小伙子。一天,父亲接完一通电话后,让他赶紧去西直门总政招待所。在招待所,他与张仲瀚久别重逢。那时,张仲瀚身体不好,坐在椅子上,已很难站起来,见到他非常高兴,谈兴也浓,说了很多关于京剧发展的话题。再后来,张仲瀚心脏病病情加重,先后住进海军医院、北京301医院。张学浩几次去看望。病床上,张仲瀚依然不改儒将风度,对党、对国家一直抱有满腔赤忱。他豁达的胸怀,让张学浩敬佩不已。

1980年3月的一天,张学浩从父亲那里得知张仲瀚去世的消息后,悲痛不已。至今,他还珍藏着张仲瀚病中写给他的一封信。“每次读信,我眼前总能浮现出张政委困难面前无所畏惧、一生信仰坚定、风流潇洒的形象来。”

现场吟诵诗词

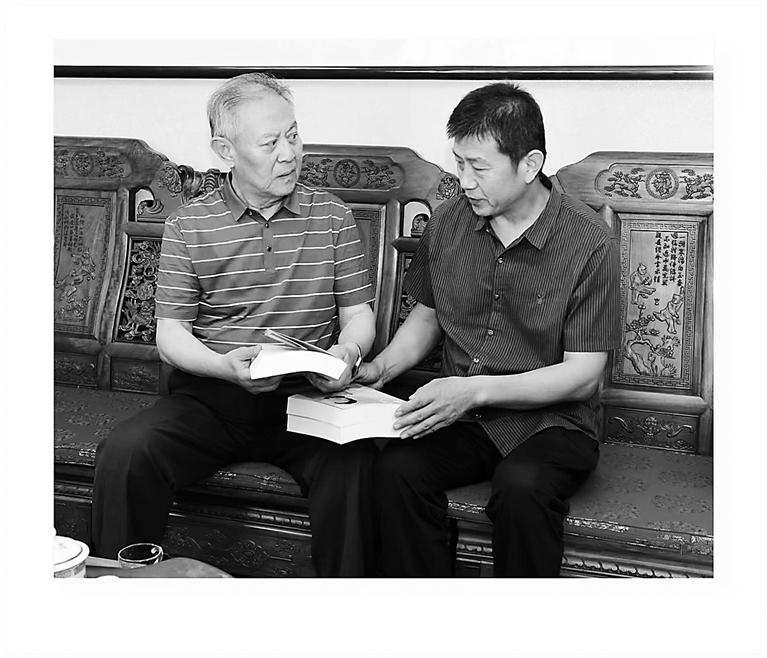

张丙起送给张学浩一套关于张仲瀚的书籍。看着书中张仲瀚的照片和故事,张学浩双眼泛红,情不自禁地朗诵起张仲瀚写过的一首诗:“十万雄师到天山,且守边关且屯田。塞上江南一样好,何须争入玉门关。”

朗诵到最后,声音已经哽咽。他说,这些年来,自己一直收集张仲瀚的故事和作品。看得多了,这些诗词就像扎了根般,埋在了心底。

“我接触过不少新疆生产建设兵团的第二代。只要一提张仲瀚,他们都会动感情,那份敬仰和热爱,是刻在骨子里的。”张学浩说,自己原来有个遗憾:一直没有去过新疆,没有像张仲瀚当初说的那样,骑马驰骋草原。而今来了沧州,从某种程度上说,可以弥补这个遗憾了。

在沧期间,张学浩还参观了《四库全书丛编》。他的弟子王增田参加了这套丛书的手抄和插图绘画。张学浩从小学戏,专攻武生,中年后兼演旦角,如今为弘扬张派艺术而奔波。他的妻子董翠娜是张君秋的亲传弟子、梅花奖得主。在沧期间,夫妻俩还与沧州京剧名家名票举办了联谊活动。