本报记者 哈薇薇

王鹏,多年来一直致力于张锡纯文化研究。前段时间,为丰富张锡纯在沈阳立达医院期间的学术资料,他两次前往沈阳,成功寻访到沈阳立达医院搬迁前后的两处院址。不久前,他再次踏访大医故里——盐山县张边务村。

张锡纯故里巧遇大医后人

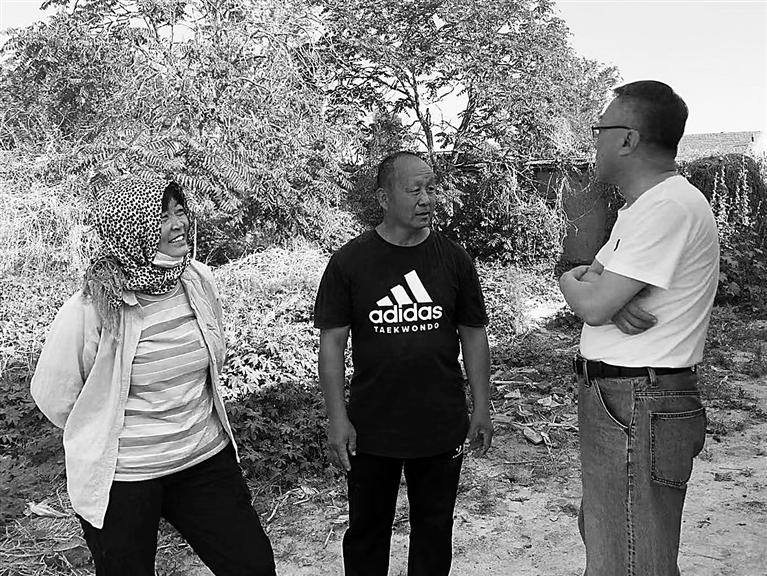

6月3日一早,王鹏与南川老街国医堂负责人孙铭冬来到了张边务村,刚刚步入村西口,刻有“张锡纯故居”的石碑就吸引了他们的目光。就在驻足仔细观看时,一位路过的村民向他们打开了话匣子。他自我介绍是张锡纯的四世孙,名为张远达。看到王鹏对张锡纯如此仰慕和了解,张远达主动带领他们到了张家老宅。

历经100多年的风雨,房子早已破败坍塌,周围长满树木与杂草。张远达的妻子毛秀琴指着脚下说,这里曾是一条过道,听老辈人讲,张锡纯从小聪颖好学,经常在这过道中埋头苦读。张远达也感慨地说,张家后人对张锡纯十分敬仰,所以这处老房子一直保留到现在,希望有朝一日能够得到修葺。

两代师徒情

毛秀琴先是带领王鹏一行人来到张锡纯墓地。墓地位于村东,这里安眠着张锡纯、张荫潮、张铭勋祖孙三代老中医。

王鹏仔细观看碑文,有了一个发现:张锡纯墓志铭落款有“授业弟子天津孙玉泉”字样,而张荫潮(张锡纯之子)墓志铭落款有“授业弟子天津孙学先”字样。孙玉泉,字静明,是张锡纯的得意门生,而孙学先是孙静明之子。通过墓志铭上的信息了解到,孙静明、孙学先父子分别拜了张锡纯、张荫潮父子为师。王鹏不禁感慨,两代师徒深情、一段杏林佳话在这里显现了出来。

毛秀琴的一番话,再次印证了这个事实。她说,爷爷张铭勋在世时,经常带着后辈到天津看望孙爷爷、李爷爷。孙爷爷就是孙玉泉,李爷爷就是李宝和。他们都是张锡纯的门生,曾经协助张锡纯经营天津“中西汇通医社”,参与《医学衷中参西录》的校对出版工作。

世代交好 两家联姻

毛秀琴的姓氏引起了王鹏的兴趣,因为在张锡纯的《医学衷中参西录》中,经常提到一位“邑中名医毛仙阁”,张锡纯与他既是同乡,又是同道。两人经常切磋医道,交流医方,字里行间无不透露出两人非比寻常的私交。

当王鹏询问毛秀琴娘家是不是小张马村时,得到了肯定的回答。毛秀琴说,她是毛仙阁的玄孙女,因两家世代交好,当年爷爷张铭勋亲自登门为张远达提亲。过门后,她尊老爱幼,对张铭勋敬重有加。她说,当年由于环境所迫,父辈们都没有学医,到了张远达这一辈,张铭勋决定选出一个作为家族医学传人,包括张远达在内的5个孙辈都十分渴望被选中,最终爷爷选择了还未结婚生子的张远泰作为医学传人。

尽管张远达、毛秀琴夫妇并未受过正规的医学教育,但毛秀琴说,在张铭勋的影响下,孩子小时候生病也多是使用爷爷留下来的中药偏方,而且大多见效。

6月8日,王鹏又来到张边务村,向张家赠送了自己整理的《医学衷中参西录(初版)》、河北中医药大学周计春教授编著的《古迹名胜与中医药文化——全国中医药文化遗迹概览》两本书。张远达之子、张锡纯五世孙张盛熙听说从沧州来了客人,也赶回家,加入聊天的队伍。听到了许多关于张锡纯的故事,他很是兴奋。

张锡纯后人来沧寻访

意犹未尽的张盛熙,6月17日上午,携母亲毛秀琴、妻子董笑含来到沧州。王鹏专门设计了参观路线,做起了向导。

他们首先来到“沧州立达医院”原址。王鹏向张盛熙一家介绍了1924年张锡纯自沈阳返回沧州,设立“沧州立达医院”的简要情况。并说有关部门正在设计、制作纪念碑,年内计划完成,作为永久纪念。

大家又来到沧州医专图书馆,受到馆长胡希俊、副馆长王妍和赵海鹏的热烈欢迎。胡希俊介绍了图书馆古籍室的基本情况和“张锡纯文化研究所”的建设情况。王鹏为他们详细介绍了张锡纯《医学衷中参西录》的成书出版情况和馆藏的民国、海外不同时期、不同地域的各个版本情况。在新建图书馆,赵海鹏讲解了一楼大厅铜雕壁画《中医药与沧州医药文脉》的创作理念,壁画对张锡纯进行了重点刻画,突出体现了张锡纯对我国中医药文化的巨大贡献。在校园里的张锡纯雕像前,张盛熙和家人一起鞠躬致敬先辈,表达崇敬和缅怀。

随后,王鹏陪同张盛熙一家人来到南川老街国医堂。大家一起观看了“张锡纯简要生平展牌”,回顾了张锡纯不平凡的一生。

凝视着国医堂门前的张锡纯塑像,张盛熙等人陷入了深思。这次沧州之行,使他们更加深刻地了解了张锡纯的医学贡献。